著名作家马丽散文选读

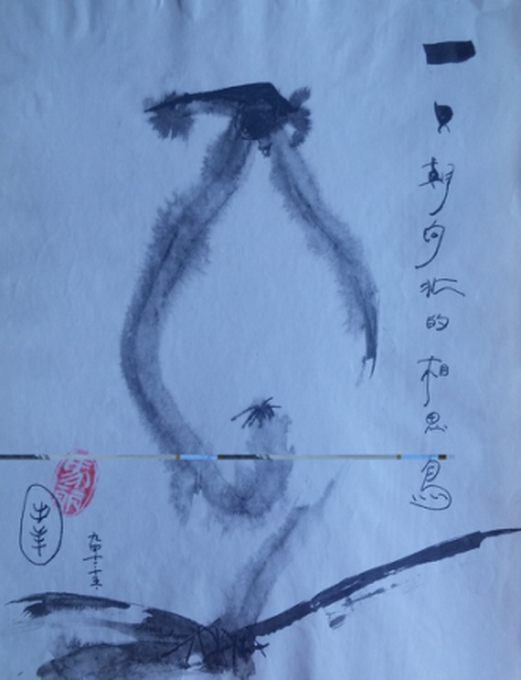

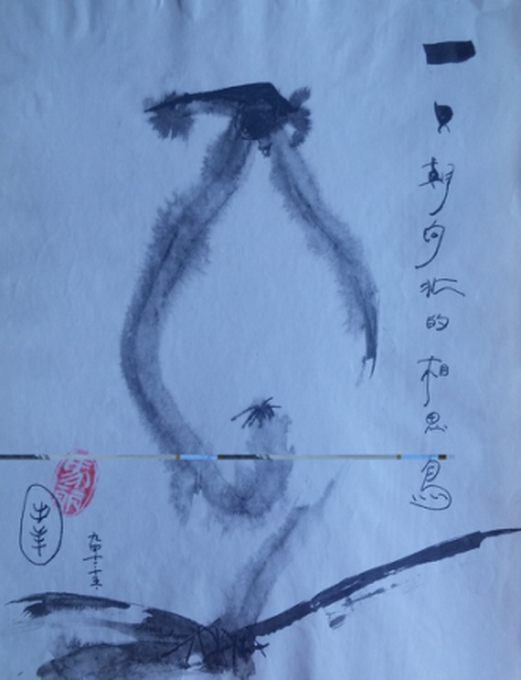

童 年 忆 事( 文 配 画)

作 者 画 者:马 丽 (马 牛 羊)

金 银 卷

家里有兄弟姐妹五人,父亲山西大学毕业后在一所师范学校教书,(后面奋斗成为一名稀有的语文特级教师。)母亲是一个性格开朗的人。

儿时,是一个缺衣少食的年代。对于穿,我似乎觉醒得很晚。姐姐是家里的长女,人长得很有些模样,中学的照片看起来像三口百惠。衣服总是在她身上停留几年之后,才能崭新地在我身上光顾。

对于吃,记得邻家女孩兰兰手中常举着的雪白的馒头,倒是最吸引我的。和小朋友们一起玩藏猫游戏,总是要玩到夜色深深。玩得很晚了,肚子嗷嗷直叫。母亲还没喊我吃饭。这时,兰兰手上已经捉着一个雪白的馒头或是一个弥漫着葱花香味的花卷了。现在想来,它还是那么的美妙。层层打卷,碧绿的葱末镶嵌期间,像点点繁星......那时,我只能远远地看着她手上的花卷,想象着该有一种怎样的香甜味道吧。

我们一般的孩子是没有这种福份的。在一群孩子里玩,说不上有孩子头,但是却有很多孩子听她的话,我不知这与她手里充满诱惑的馒头或花卷有什么关系。

玩丢手绢的游戏,小朋友们也总是喜欢把手绢丢在她的身后。她拾起手绢,开始手舞足蹈地围着我们排成的圆圈,应着“丢手绢,丢手绢,轻轻地放在小朋友的后面,大家不要打电话,快点快点抓住他,快点快点抓住他”的歌声像一只欢快的花蝴蝶,一只金色的黄鹂鸟,一只嗡嘤的小蜜蜂,在我们身后飞来飞去。我们唱着歌,拍着手,打着节拍,时而看她,时而又看背后,又轻松,又紧张,有刹那的惊喜,又会有些许的失落。回家后,问妈妈,兰兰家怎么老有馒头吃?妈妈说,她姥姥家是河南的,白面多。妈妈的话那么简洁。现在想来,妈妈肯定有太多的难言之隐,也有太多的无奈吧。

我们家的白面自然是不够我们五个孩子吃的。为了变出更多的白面,有一次,我把一些玉米面掺进了白面里,这样,白面不就多了吗?正暗自高兴时,中午妈妈和面时自言自语地说:“哎,今天这白面怎么太散,和不住。”在一旁的我跟妈妈讲了实情,妈妈没有指责我,只说了一句:“傻孩子”。

其实妈妈的方法更妙。她将和好的白面和玉米面一层层地卷在一起,卷成花卷的样子,出笼后颜色分外地漂亮,妈妈还给它起了一个美丽的名字——金银卷。善于打理生活的妈妈,在那个年代里,一方面给了我们均衡的营养,另一方面也给了我们对生活的信心。

江 米 蛋

到超市买东西,在琳琅满目的货物中突然被一种东西吸引。那就是儿时难得吃到的江米蛋。一眼见到,似乎看到了多年未见面的儿时朋友,差点失声叫出来。那种惊喜,亲切,那种童年的感觉刹那间穿越时空,在你毫无准备之时扑面而来,你有一种心动,你手足无措,你不知该怎样去迎接。它像儿时亲密的小伙伴,突然出现在你面前,满含着微笑。在喧嚣纷扰的都市,童年突然造访,在嘈杂的人群中,你变成了那个光着屁股、天真无邪的孩童。在某个时空点你与你不期而遇了,你为曾经的你感动不已。我毫不犹豫地买了一袋,将童年带回自己的小屋。

江米蛋是儿时唯一的可以自己做主买来的零食。每当卖江米蛋的人在门口吆喝时,我便兴奋地从家中找来几个牙膏皮,换回那圆滚滚,像乒乓球似的东西。一个牙膏皮值一分钱,当时一个牙膏皮能换回一个江米蛋,这在儿时的我来说,已经觉得是很解馋的了。

儿时,对于零食是那么地向往。每天妈妈下班总要给我们买点儿好东西吃,只要求我们好好学习的爸爸却从来没有买过。于是,我们的妈妈就和好东西连在了一起。我们总是特别盼望妈妈早点下班。那个岁月,面包的形状如同董存瑞叔叔手中的炸药包,一个一个正方形的小块连接在一起,表层是焦黄的颜色,透出一种迷人的香香的甜甜的味道。妈妈时不时地会捧回来一个小炸药包,我们又该高兴地被炸一回了。

记忆中,在我和弟弟打通铺睡觉的一些日子里,冬天的早晨醒来,赖在温暖的被窝里不想出来。这时,妈妈会拿来一些长长的、皮硬硬的红褐色的东西,给我们在被窝里嚼,这便是我们的早早点了。那种东西特凉、特甜,在冬天的早晨醒来吃起来特爽。那种东西因为不知是什么,所以一直神神秘秘、甜甜蜜蜜地留在记忆当中,直到长大了才知道它叫“甘蔗”。

小时侯独享零食和母爱的机会是在病床上。那时,与其说得一场病痛苦,倒不如说是一件很幸福的事情。妈妈会买我最喜欢吃的东西放到我的床边,而且是唯我独享,这时候我无须假装谦让,妈妈也不会再分一些给别人。吃饭的时候,全家人将我围在中央,我成了大家共同的话题,这对于排行老三的我来说终于有了一个受宠的机会,自然我的病好得也很快。有时候,妈妈为了我还不得不请假在家专门陪着我,我又有了独享母爱的机会。病好之后,不知怎么,性格会变得霸道一些,这时姐姐妹妹们就会很不服气地说:“你不就是病了一场吗”,似乎他们也期待着要病一场似的。

打 碗 花

在我的记忆中,有一种花像邻家女孩一样清清爽爽、朴朴素素、样子乖巧可爱,它比喇叭花小,微微地泛着红色,带着一丝羞涩,常常在有风的清晨,柔美而自信地开放着。

小时候,爷爷告诉我,它叫“打碗花”,如果摘一朵,就会打破一个碗。因而,它在我儿时的心目中,有种难以说清的情感。长大了,才知道它的学名叫“牵牛花”,才知道爷爷对我撒下的谎。

儿时,在乡下和爷爷度过。最害怕的事就是不小心打破一个碗。那时,爷爷常说的一句话就是“你要打破一个碗,我就把你打成一只碗”。

但打碗的事常有发生。山西农村有一种风俗叫“游门子”,也就是串门。端着饭碗去别人家聊大天。有一次,我捧着碗“游门子”回来,快到家门口时,不小心被一个东西拌了一下,摔了一跤,手中的碗被摔在了地上。当我从地上爬起来去看那只碗时,它完完整整地摔成了两瓣,静静地躺在那里,我的心一下子慌起来,不知该怎么办。我蹲下身把碗拣起来,抓住两半碗,使劲地往一起拼凑。其实,是拼不起来的,这我很清楚,但总希望有奇迹发生。时间一分一秒地过去,我一直蹲在那儿,不敢回家。与其说在拼碗,不如说是想等爷爷出来找我。但爷爷终究没有出来。此时,村里一个什么人,路过此地,看到了我,他大概认识我爷爷。笑着对我说:“打破的碗能拼起来吗?”我知道当然不能。他领着我回到爷爷家。当着外人的面儿,爷爷没有说我。当时我特别感激那个人。

现在我住在北京的北边,靠近乡村的地方,这里有农民的菜园,有鲜花盛开的野山坡,每每在绿草丛中,看到这种打碗花,我就会想起我的童年,想起我的家乡,想起我已过世的爷爷。

四 舅 舅

听说四舅舅不在了,是从妈妈那里。怎么死的,大家都不是很清楚。只是模模糊糊地说好像他的一排假牙没有在嘴里找到,也没有在他唯一活动的地方——他睡觉的床上发现,后面就是出殡。因为舅舅终身一人,按照当地风俗,是应该找一个女人一起掩埋的,但又说是葬在父母的坟头之下,也就不必了,然后舅舅一个人入了土,结束了他将近50年的生命。

舅舅3岁就患上了小儿麻痹症,姥姥、姥爷走的时候最放心不下的就是他。那时候,舅舅哭得最凶。从此,给他生命的那个男人和那个女人在这个世界上消失了。今后的生活对他来说不知道是什么。

从我有记忆时起,舅舅就在我们所住的城市钉鞋,夏天暴晒在柏油马路上,冬天蜷缩在冰天雪地里,中午吃一口我母亲送去的饭菜,晚上绞着三轮车回到他租住的几平米的潮湿的小屋里,日复一日,年复一年,他的钱一角一角地积攒着。

到了谈婚论嫁的年龄,我父亲当时似乎很有眼光地对他说,只要挣上钱,不怕没人跟。我四舅工作更努力了,比别人出得早,又比别人收得晚。天寒地冻,大街上冷冷清清,他一个人照样在那儿“守株待兔”。在我四舅大好年华的日子里,上门说亲的也不少。只是说来说去都不合适,有的是眼睛有点儿问题的,有的是胳膊有些毛病的,我四舅都有些不满意。他希望找一个没什么问题的。挑来挑去,这事情就这么搁置下来。以后,和妈妈相差十几岁的四舅也长了白发,说亲的人也渐渐少了,妈妈忙于我们姊妹五人的事情,也没更多的时间去张罗弟弟的事儿了。

四十多岁的时候,年富力强的四舅几乎和我爷爷同时得了脑血栓,他能踩地走路的左腿也废了,说话也不再清晰了,头脑反应也比不得先前了。这时,在母亲心里,在我们的心里,或者说在四舅本人的心里,结婚这一码事儿从此就再也不可能了。

自四舅病后,他就不能再出活了,常常住在我母亲这儿,或是家乡的二舅家。每当我过年回家到他住的房子里去看他时,他总是拉着我的手哭成个泪人似的,看起来腰背那么强壮的一个人,却只能躺在床上。稍微好一些的时候,他会坐在他的三轮车上,摇动扶手,摇到离家不远的地方,静静地呆在那儿,看着远处、近处的孩子们在玩耍,看着井旁的媳妇们在洗洗涮涮。夕阳在远山默默地照着,余辉洒满整个村庄。

后面病情就更加严重了,终日卧床不起,我母亲这儿也无法来了。比他大出十多岁的二舅在家照顾他。重侄儿,重侄女,一个个接踵生出,一个个相继长大,出出入入。四舅在床上昏昏躺了两年,不知外面有什么发生。他所有的生活只剩“进“和“出”。后面他在一个夜晚不知怎么走掉了。伺候他的人得以摆脱,他也得到了摆脱。

一个人就这么走了,我不知道该怎样来形容一个人的价值,是钱还是什么。从我妈那儿得知,他一辈子的积蓄也就只有2000多元,这是他一辈子多少个严寒与酷暑的积攒。他的一辈子其实是有恩于他的侄儿、侄女、外甥、外甥女的,逢年过节,给这个买个玩具,给那个买点吃的。小的时候,每当拿着这些玩具的时候,每个人都很高兴,都记得是谁给的。四舅一年年老去,孩子们一年年长大,都有了自己的小家,也都没有更多时间过问四舅了。四舅终究是一个人。最后,一个人孤零零地走掉。没有妻子,不知道男女之事;没有儿子,不知道为人之父的快乐。我不知道,他在这个世界上体会到点什么样的滋味,就这样离开了。

把母亲嫁出去

马 丽

母亲来我这儿长住过两次。第一次是我的父亲刚去世,第二次是我的孩子刚一岁。这一次,母亲在我这儿待了一年。这一年,我唯一的任务就是——把母亲嫁出去。我一方面托朋友,一方面打听婚介所。在电视或报纸上看多了婚介所的“行骗”,不太敢涉足。后面受了“家政”的启发,通过中介找保姆,那真叫方便。这个不行,退回去,再挑一个,不合适,再退,直到满意为止。只是从来没有过满意的时候。中介所和数据库差不多,有庞大的资源,你可以随时搜索,随时下载。于是,我就给我妈登了记。

登记后第二天,就有人看上了我妈,打电话询问情况。第三天,我们几乎全家出动。保姆抱着我刚一岁的孩子,我携着60岁的母亲,梳妆打扮一番,整装待发。北京大得没边没沿儿,第一次和别人约,而且不沾亲不带故,也不存在谁求着谁。当然不好意思让人家费半天劲儿,屁颠屁颠地跑到你家门口,自然我也不会跑大半个北京城跑到他的属地。我们就约了一个中间地带,离两家差不多远,而且还得选名胜古迹,否则不好找。我们约了天安门旁边的中山公园。在电话里,那头说,他穿一件蓝夹克,带一顶红棕鸭舌帽,手里拿份报。我说,我们四个人,带着一个一岁小男孩。孩子成了我们最明显的标志。赶到地方,很顺利找到了蓝夹克、鸭舌帽。我们仨坐在长排椅上,我居中,上上下下,穿针引线。

这人还不错,就是耳朵不太好使,交流起来有点费劲,我老得做同声翻译。不管怎样,总得让别人下得台来。我母亲话不多时,我就没话找话地说。临走,那人似乎还对我母亲挺留恋的,一步三回头地看。

第一次,没成,我妈嫌他老。我看倒挺慈祥的。但这事,我说了不算。后面,那人还打来几个电话,说你要有什么想法,就跟我说。我赶紧说我妈出去了,有什么想法就给你打电话。又过了几天,又打电话来催,你们考虑好了吗?我赶快说,再考虑考虑。那边很难过地挂了电话。

老年人的感情可是当真的,他们对美好的生活充满着真诚、渴求和向往。这是我和妈妈第一次相亲得出的结论。

第二次相亲是在上地公园。那是一个身材挺拔、相貌俊朗的男士,只是眼角周围皱纹多点,把眼睛挤得稍微小了点儿。他是一位退休的大学体育老师,我们先聊了一段养生。然后,他和我妈绕小湖一圈,便准备告辞。凭他的模样,他可能期待的是一位“妙龄”的少女。

人因为有期待,所以才有生的乐趣,但如果目空一切的期待,可能只会品尝到失落的痛苦了。

后面又见过几个,我妈都不满意,她老是拿那位体育老师的风度和他们比。见过几个之后,我也没信心了。世上至难事,莫过于两情相悦耳!

折腾了这么久,母亲感动于我的孝心。可惜孝心也白搭,孝心换不来爱情。母亲准备回去了。走前,母亲跟我说,回去再看吧,有合适的,就见见,没合适的,就算了吧,这十多年我不也过来了。看着你们好好的,我就满足了。等小五有了孩子,我再给他看大孩子。

我的眼睛有些湿润了。母亲的一生就只能是含辛茹苦地养大五个孩子,在风烛残年里再去照看孙子和外孙吗?

我想让母亲享受属于她自己的幸福的晚年生活,让她重新享受应该属于她的爱。但爱神没有如期降临。

我只好顺着母亲说,回去也好,毕竟本乡本土,守家在地的。母亲又接了一句,人老了,还是离家近点好。我的鼻子一阵发酸。

母亲回去了。

突然,有一天,我接到婚介所打来的电话,说有位老先生想见见我母亲,我问了问情况,并和在场的老先生通了会儿话。我说,我母亲暂时回去了,不过,我们俩可以先见见面。我们就约在他家附近,当代商场门口。

这是一位鹤发童颜的老者,像父亲样儿。两个小时的交谈,我替我妈做了主,就是他了。

一分手,我就给我母亲拨去电话。妈,我给你定了,你明、后天就过来看看吧。我的十二分的热情遇到的是我妈几分的半信半疑。等过了清明再去吧。没见到人,她当然体会不到我的感受。第二天,我就回老家,把我妈拽了来。两天后,我们三个人在紫竹院公园见了面。聊了一上午,俩人谈兴很浓,出来老先生就说,今天的日子好,掰着指头数有多少个双数,我母亲,也笑着回应着。是啊,今天确实是个好日子。

后面,他们几乎每天约会,不是玉渊潭,就是北海。不到一个月,他们感觉好像认识已经有一年了。他们不仅外表般配,心的善与好,更是般配。

我的姊妹兄弟没有不满意的,他的一对儿女更是喜上眉梢。他们曾分开过一个月,通信十多封,最长一封长达14页。

如今,他们非常美满地生活在一起。夏天出京到我们那儿避暑,秋天回京赏秋,春天安排国内外旅游。想起他们的幸福,就是我最大的欣慰。

简介:

马丽,笔名马牛羊。山西长治人。中央财经大学文化与传媒学院副教授,美国肯尼索大学访问学者,美国东西方艺术家协会常务理事,北京写作学会常务理事,深圳市场协会常务理事。

创作并研究诗歌、散文、书画。在香港《大公报》、《诗刊》等报刊、杂志发表诗歌、散文、书画作品100多篇。绘画300多幅,在大学做过画展。

诗学专著《诗文探微》,2005年出版。北京师范大学著名教授、博导王富仁,中国人民大学著名教授、博导程光炜,为其作序,给予高度评价。认为具有“学术的前沿性”。在《中国文化研究》、《中国文学研究》、《南开大学学报》、《中央财经大学学报》、《诗刊》、《写作》、《理论与创作》等杂志发表诗文论文百篇。主编书籍10余部。

多次被《诗刊》邀请参加“春天送你一首诗”活动,到全国各地指导写作,“文字写生法”、“通感培养法”、“比喻创新法”、“新鲜题目法”,对于培养学生的写作具有很强的实效性、生动性、有趣性。言传身教,让学生深爱写作,让写作成为每天的习惯和必需。

作品被收入大学写作教材,多次被收入《中国诗歌排行榜》,诗文绘画作品多次获奖。多次担任全国诗文大赛评委。诗歌作品已被音乐家谱曲传唱,被多家朗诵平台朗诵。绘画作品已被录入《人人文学网书画栏目》,进行书画交易。多幅作品被收入光明日报出版社出版的《中国书画名家》 。

主编《童诗园》,以培养儿童的真、善、美、爱、趣、乐的儿童诗乐园。已制作200多期,深受全国家长和儿童的喜爱。精选国内外精美诗歌,配乐、配画、诗朗诵,为孩子的语言能力、想象能力、形象思维能力、通感能力的培养插上了翅膀,为圆中国的文化强国之梦,求真务实,献策献力。

马丽诗画集《妈妈读给孩子的诗》将由中国少儿出版社出版。《马丽儿童诗集》、《马丽散文集》、《马丽感觉画集》、《马丽诗文书画研究集》、写作学专著《像作家一样写作》也将陆续出版。

2017年下半年,马丽(马牛羊)画展,将由深受国人喜爱的著名画家——“老树画画”的老树——中央财经大学文化与传媒学院艺术系主任、教授刘树勇,精心策划、精心挑选,在中央财经大学艺术空间展出几百幅。

责任编辑:周步