写在前面

父亲王愿坚是个军旅作家,20世纪50年代写过一系列红军题材和军队题材的短篇小说,代表作有《党费》《七根火柴》《三人行》等。“文革”后,他又开始从事电影创作,改编了电影《闪闪的红星》,创作了电影《四渡赤水》等。

父亲的小说篇幅短小、语言精练,善于浓墨重彩地刻画人性中最璀璨、最感人的瞬间,笔下的人物充满理想,富有激情。许多人上学时在语文课本里都读过他的作品。

父亲平易近人,热情好客,家中常有读者慕名前来。据母亲回忆,习近平总书记在20世纪80年代曾与父亲有过交往,还来过我们家。2014年10月15日,习近平总书记在京主持召开文艺工作座谈会并作重要讲话。在讲话中,他专门提到了父亲,提到了他们之间的交往,这令我们全家非常感动。

书

1929年,父亲出生在山东诸城的一个文化家庭。我的祖父毕业于北京高等师范学校(北京师范大学前身),而祖父的哥哥毕业于北京译学馆,回到山东后,同中共一大代表王尽美、邓恩铭等秘密组织了济南共产主义小组。

父亲虽然是写红军题材的作家,但他本人并没有参加过长征。他初中只读了半年,15岁辍学参军,在宣传队从写小剧本做起,很快成长为战地记者、报社编辑。1952年调入北京后,开始从事军队文艺刊物和革命回忆录的编辑工作,25岁起陆续发表了成名作《党费》和一系列短篇小说。

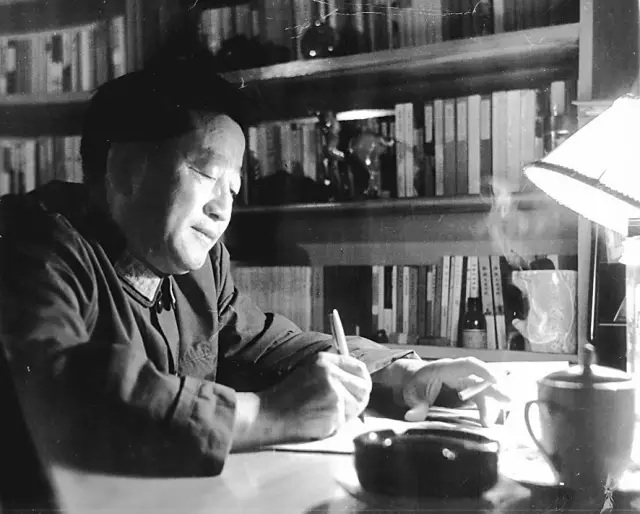

青年时代的王愿坚。

父亲很勤奋,早期的短篇小说,都是利用业余时间完成的。小时候,我的床放在父母房间,有时夜里醒来,会看到父亲还在伏案工作或看书。父亲会把书桌的抽屉拉开一点,把书放在抽屉挡板的上面,书的上半部分靠着台面,微微倾斜。

父亲的手笼在袖口里,半天才会抽出来翻一页。姐姐们曾笑话他看书慢,他总是慢悠悠地说:“哎……看书慢是种本事,我以前看书也很快的。”

假日里,父亲喜欢逛书店。离我家不远的灯市口有个“中国书店”,专门卖旧书,父亲喜欢到那里“淘”书。他还常带我去人民文学出版社,那里有个专门销售“内部参考”书的地方,进去需要专门证件。内部书屋并不大,里面阳光充沛,除了满屋书架,还有几张高级的老式沙发。

父亲在书店总要待很久,出来时会买上几本书,然后在小铺买根棒棒糖哄我走路。母亲常说父亲邋遢,但他的书橱、书桌却总是十分整洁。过一段时间,他就要收拾一次书橱,腾出地方把新买来的书放进去,把要读的书拿出来,包上书皮。

父亲书皮包得非常仔细,会先沿着书用手抹出一条印,然后顺着这条印把纸折一下,剪去多余地方,再把书包进去。这样的书皮既平整又挺括,小学时我的书很多都是父亲给包的。“文革”开始时,父亲已有了一千多本书,摆满在家里大大小小五六个书架和书橱里。

伏案工作的王愿坚。

我上小学时,“文革”还没开始,姐姐拿出一本新出版的《解放军文艺》给我看,我那时识字不多,但有三个字还是认识的,那就是父亲的名字,幼小的心灵瞬间有了一份大大的骄傲。

我一年级还未结束,“文革”就开始了,父亲写的小说受到批判。他成为“牛鬼蛇神”,我也因此在外人面前抬不起头来。

很多人都被抄了家,父母也开始烧东西了,手稿、笔记和先前写的日记统统在内,书也陆陆续续地卖了。那时,一来收购废品的,大院门前就会排起长队。通常是我在队里排着,两个姐姐负责搬书,她们搬出的书越堆越多,摆了一长溜,路过的人都惊讶:谁家的书啊,这么多!

最后一次卖书,是我们要从原来住的地方搬出来。当时,我们住在总政宿舍,这里曾经是前清的驸马府,里面似乎有数不清的院子。从大院的最西边搬到大院的最东边,一路上不知有多少台阶要上上下下。所有的东西都得自己搬,大家直发愁,家里的东西太多了,准备把能卖的都卖掉。

卖书时,父亲望着小书架上剩下不多的几十本书,迟迟不愿动手。我们却在一边使劲喊:

“卖了吧!卖了吧!”

那时,精装书都不收,嫌上面有硬壳。父亲就一本本地把书壳撕下来,把书瓤捆好让我们搬去卖。精美的书壳剩了一大摞,父亲摆在小书架上,留了很久。

诗

父亲被隔离了,单独住在一个小屋子里,也算一种“牛棚”吧,但是没人看管,趁院里没人,我会悄悄溜进小屋和他谈天说地。父亲会以戒烟为名从母亲那里弄点东西做成小零食,放在抽屉里。他烤的窝头片、炒的黄豆又酥又香,我看见就拿来吃。

母亲怕我总去父亲那里惹麻烦,就找“造反派”商量,让父亲辅导我学习毛主席诗词。于是,在父亲的书桌上,除了红色的《毛泽东选集》,又多了本深蓝色线装版的《毛泽东诗词选》。

虽然,我只有八九岁,但父亲仍认真备课,教材除了那本毛主席诗词,还有一本厚厚的《辞源》。父亲说,那时解放战争临近尾声,解放军开始占领城市,每当有机会进城,他都会先去照相馆找胶卷,然后就去逛书店。这本《辞源》好像就是打济南后买的,书是合订本;只有32开,里面字很小,密密麻麻;尽管使用了当时罕见的超薄字典纸,仍有近两寸厚,很沉。

父亲讲,老板见他爱不释手,便要把《辞源》送给他。因为解放军有不拿群众一针一线的纪律,所以老板用一元钱的价格“卖”给了他。于是,他背着这本沉甸甸的《辞源》,行军打仗,南征北战。

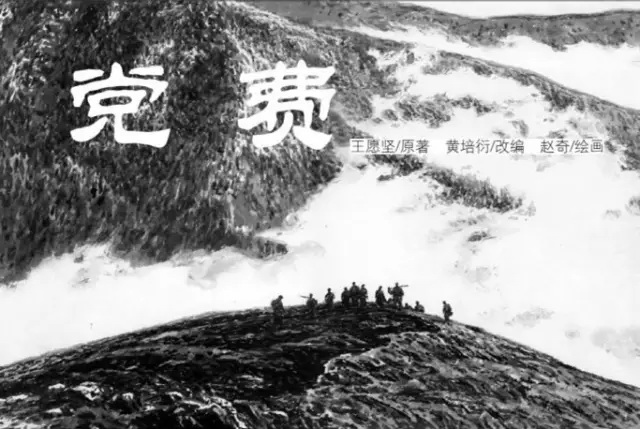

王愿坚作品《党费》。

讲诗词自然就是讲故事,父亲一首诗能讲好几天。先是历史背景,父亲从毛主席秋收起义讲到上井冈山,从五次反“围剿”讲到红军长征……他是大型革命历史回忆录《星火燎原》的编辑,肚子里这样的故事太多了。还有就是神话故事,当时属于“四旧”,不能讲,但毛主席在诗词里引用了不少历史典故,那就不一样了。

这样的典故,到父亲那里,添枝加叶地能讲好半天。毛主席在诗词里提到“不周山”,父亲就讲共工与蚩尤大战不周山,共工战败“怒触不周山”,把天给撞塌了,怎么办?于是,父亲又额外加了一个“女娲补天”。有时,他聊得高兴,还会给我讲一段《笑林广记》。这也算是那段屈辱生活中的“开心一刻”了。

每次讲诗词,父亲除了讲解生字和大意,也会讲一些诗词的基本常识,比如押韵、对仗、修辞等。毛主席《渔家傲·反第一次大“围剿”》的最后一句是:“不周山下红旗乱”。父亲说:“诗词因为字少,所以用字很讲究,比如这个‘乱’字就用得很好,把红旗飘舞的景象描写得十分生动。”他还举了“春风又绿江南岸”中“绿”字、“红杏枝头春意闹”中“闹”字的例子,“诗词里有时候就因为用好了一个字,让整首诗成为名篇”。于是,又给我讲了一个故事——“推敲”一词的来历……

文

“文革”开始时,父亲只有三十七八岁,正值创作的绝佳年龄,但那时,在他桌上很少再能见到稿纸,除非写检查。

“文革”中,我们新搬的房子在食堂伙房边上,有一天,我出门碰到炊事班班长老孙,他把我叫到一边悄悄说:“你那个啥……嗯……”那时为了划清界限,老孙有点不知怎么称呼我父亲,“你和他说,烧完锅炉,到伙房来一下,我找他。”

从伙房回来时,父亲心情很好。他说,炊事班被评为“五好标兵班”,领导让他们在会上发言,老孙想请他帮忙写个“讲用稿”。

“讲用稿”类似于现在的事迹报告。当天晚上,我听到急促的脚步声从窗外掠过,伴着一阵热汤面的香气,接着就听到有人轻轻敲门。话音虽然很轻,但仍能听出是老孙。老孙13岁进京学徒,根红苗正,也不怕啥,大晚上主动给“牛鬼蛇神”送夜宵。

自此,父亲的台灯又开始亮到了很晚,我在他破旧的三屉桌上见到了久违的大稿纸,整整齐齐平铺着。

有一天,我问父亲:“他们是不是对你写的‘讲用稿’特别满意?”

父亲摇摇头说:“他们说,现在写东西不是这样了。”

我拿起父亲写的稿子看起来,然后大模大样地评价道:

“‘讲用稿’不是这样写的,应该先写一段毛主席语录,再写一段好人好事,还要写心得体会……”

父亲听我这样说,默默地吸了口烟,没有作声。

1969年,陆陆续续有被打倒的人出来工作,父亲也在这一年戴上了领章帽徽,算是被“解放”了。但组织上并没有给他安排工作,而是将他派到了安徽六安的一家部队农场当兵。

王愿坚作品《七根火柴》。

40岁的父亲和20岁左右的战士一起睡上下铺,一起下地种稻子。父亲能吃苦,人又随和,和战士们的关系搞得很好。部队的连营首长时常把他叫去写总结或报告,也借机让他休息一下,改善生活。

父亲把在连队的经历视为“深入生活”,农场的日子过得也很愉快。他在给母亲的信里写道:“我们现在不是40岁,而是20岁的两倍!”

暑假时,母亲带着我,背着蚊帐、席子去农场看父亲。父亲到合肥来接我们,并告诉我们不用再走了,省军区安排他去安庆写一个老红军题材的长篇小说。于是,我们就住在省军区大院专为军分区首长准备的招待所里,条件非常好。

父亲又能够从事写作了,而且是脱产写作,心情非常好。正式的采访还未开始,他不太忙,白天就陪我和母亲四处走走。他晚上看材料看得很晚,渐渐恢复了以前的工作习惯。

我们离开合肥后,父亲去了安庆,他完成了那部名为《踏遍青山》的长篇小说(虽然是不署名的)。军区还多次举办文学创作培训班,让父亲帮助培养基层部队的写作人员。于是,除六安“老王”、安庆“王作家”之外,父亲在安徽又多了一个称呼:王老师。

父亲回京后,再没有向母亲要过“工业券”去买茶叶,茶缸里总是浓浓地泡着带着虫眼的大叶子,他说那叫“六安瓜片”。桌上一摞稿子,父亲说那是“学生习作”。家里的餐桌上还多了过节才能供应的木耳和花生,这些都是来自那些父亲连名字都记不过来的朋友和“学生”。

故乡山东已经没有人了。安徽,仿佛成为父亲第二个“乡下老家”。

那时我常想:写作,真是门好手艺。

影

1972年,父亲从安徽调至北京解放军八一电影制片厂,和厂里的其他同志一起改编话剧《万水千山》。

电影《万水千山》

为了写好这部红军长征题材的电影,父亲四处寻找资料。那时,家里除了毛主席著作和马恩列斯选集,啥书也没有,全国所有图书馆和资料室都不开放,很多单位原有的书籍也被人拿得七零八落。

父亲于是跑到解放军出版社库房去捡那些剩下的书,又在八一厂的资料室捡回了许多破旧的电影剧本。他还通过各种关系寻找党史、军史和文史资料。

实在搞不到手的资料,父亲就借来用手抄。当时,家里住房条件不好,白天乱,无法写作,他就抄资料,抄了足有十几大本。家里的床下、墙根,摆满了各类装资料和书籍的纸箱。

父亲曾自豪地说,他拥有当时最全的有关红军长征的资料。他的梦想,是自己来写一部关于红军长征的史诗。

那时,“文革”还未结束,对于文学创作限制很多,要由组织上设立主题,集体创作,层层审查。八一厂里有好几个“创作组”,大家相遇时,总是要询问对方,剧本审查结果如何。

最后,《万水千山》剧本的原作者恢复了工作,父亲他们“七稿八稿通不过”的剧本,结局只能是“物归原主”了。

为了工作方便,八一厂为“创作组”在总政一家招待所包了一些房间,父亲平时就住在那里写作。《万水千山》创作组解散之后,父亲回到了家里。中午,母亲上班路远不回家,如果没有客人,放学回来我就会买两个烧饼,买五分钱的萝卜条。运气好时,遇到有卖猪头肉的,我也会买两毛钱的回来。

父亲把烧饼放在炉上烤完,我们趁热夹上猪头肉吃。他常回忆:“你爷爷当年在北京,特别喜欢吃浦五房的酱肘子。”没有猪头肉的日子,他就在书桌前就着茶水边看报边吃烧饼,边上摆一碟萝卜条,很像电影《人到中年》里的情景。

就在那段时期,父亲和原创作组的同事、著名电影编剧陆柱国按照指示精神,共同将小说《闪闪的红星》改编成了电影剧本。陆柱国伯伯是搞电影的高手,擅长对戏剧冲突的把握和场景的处理;父亲擅长主题的提炼和人物的塑造,特别是擅长“煽情”,每每将故事处理得感人至深。

一代人的记忆——《闪闪的红星》。

《闪闪的红星》由于不是“大题材”,进展得十分顺利,很快就投入拍摄了。

当时八一厂的各项工作也在恢复之中,厂里为这部影片组织了强大的制作阵容,导演、摄影和作曲都是厂里一流的人才,大家因“文革”而压抑许久的激情与才华,在这部影片中得到了极大释放,影片上映后即在全国引起轰动。

《闪闪的红星》剧照。

之后,父亲又被安排创作电影《四渡赤水》。1976年,剧本还未完成,“四人帮”倒台,所有的创作组都被解散了。父亲抓住这个机会,从1976年年底,开始创作了一系列领袖题材的短篇小说。这些作品获得了较高评价,有的也获了奖,但社会反响不是很大。

《闪闪的红星》剧照。

后来,《四渡赤水》创作组又恢复了,编剧从两人增加到四人。据母亲回忆,父亲在接到通知的那天晚上,一宿没睡,他实在不想再回去搞集体创作了。

从1974年到1982年,《四渡赤水》这部电影整整搞了八年。

评

后来,父亲有了行政职务,把更多精力投入到了行政工作中,没有再进行文学创作,但还是陆续发表了一些有关文学创作的评论文章。这些文章结合他自己多年的创作体会,写得很有深度、很实在,文字优美,结构严谨。

在这些文章中,父亲不仅提炼出来很多自己的创作理论,也总结了自己创作上的得失。他这样写道:“我二十多年小说创作体会最深的是:一个作家永远不能把自己没有的东西写在纸上。作家永远是一个非常诚实的撒谎者,没有想象不行,没有思路、没有创造也不行。我承认是撒谎,但又认为它必须是诚实的。”

正如巴尔扎克所说:“应该从千百吨真实中提取属于你的那几句谎言。”

1991年,父亲永远地离开了我们,带走了被动荡的岁月耗散的才华,带走了他的梦想和遗憾,走的时候不到62岁。

电影《四渡赤水》海报。

父亲去世后,母亲把这些文章整理出版了两部文集,陆柱国伯伯为其中一部写了序:“愿坚的论文非常独特:既不板起面孔,引经据典,又非云山雾罩,莫测高深。他的论文是由许许多多动情的故事,感人的细节,奇特的比喻,深邃的哲理组合而成的。其引人入胜之程度,可以和他的小说媲美,甚至还有所超越。”

父亲降生在一个红色的摇篮里,一生勤奋上进、乐于助人,志向高远、信仰坚定。他说:“为革命而写作,是我神圣的使命;为革命创作而不断改善自己,加强自己,也是一项神圣的使命。”

父亲还教导我:“书不要读得太杂,年轻的时候要多读些人物传记,让伟人的光芒照亮你一生的道路。”

我觉得,父亲的一生都以革命伟人为标杆,以艺术大家为榜样,希望自己对艺术的理解深入、再深入,希望自己能够攀登更高的艺术之峰。

当然,父亲也有自身的局限——历史的局限、生活的局限、教育的局限……但正如他在文学评论中写的那样——

“局限好极了。如果没有局限,艺术就会没有味道。”

《红星照我去战斗》

20世纪70年代,父亲与人合作将小说《闪闪的红星》改编成电影。

有一天,父亲从电影厂回来讲:导演说有一个竹排顺流而下的镜头需要配首歌,请大家合计着写个词。导演还给起了个头:小小竹排江中游……

大家听完哈哈大笑,觉得这个开头不像歌词。父亲却说:

“这个头起得不错,给了后面很大的空间,就像《红楼梦》里王熙凤给宝玉、黛玉联诗时起的头:一夜北风紧……这个开头可以引人遐想,后面什么都可以说。”

我问父亲:“你怎么写的呢?”

父亲说:“我接了一句“巍巍青山两岸走……”

父亲显然对“走”字的运用颇为得意,觉得这个“走”字把两岸青山快速后退的景象描写得传神入画,生动地再现出竹排在激流中飞驰的感觉。

这首歌就是后来的经典歌曲——《红星照我去战斗》。

责任编辑:人人文学网