简·奥斯汀到底算不算“女文豪”?

这个问题争议不少。二百余年中,从生前到逝后,夸她的人太多了,42岁英年早逝,一生只有六本书,但却本本受欢迎,本本搬上银幕荧屏,《傲慢与偏见》常年排在全球各大“最受喜爱”的榜单,更遑论对她本人和对她作品的研究的汗牛充栋……中国有“红学热”,国外有“Janeites”、“Austenmania”,“简迷”对偶像的崇拜可谓是有口皆碑。

不光是分布于世界各地几百上千万的书迷会成员,还有那些对简·奥斯汀从来不乏溢美之词的大家们,利维斯将简·奥斯汀作为“19世纪小说‘伟大传统’的第一人”,吉卜林专门撰写小说《简迷》,更别说英国评论家麦考莱称呼她为“散文中的莎士比亚”;司各特、福斯特、C.S.刘易斯……类似的评价不胜枚举。

可是有粉就有黑,即便毛姆认为简·奥斯汀是完美的,但也提到她的一生“简单得三言两语就能说完”。“人人都爱奥斯汀”,可却偏偏有人对她不屑一顾,所以,从马克·吐温到夏洛蒂·勃朗特……这些文学名宿们是怎么“黑”简·奥斯汀的?书评君这就帮大家梳理一下。

整理撰文 | 雪山

先看看当事人的说法好了。简·奥斯汀本人应该是会同意毛姆的说法的。她才华横溢、作品广受欢迎,甚至英国摄政王也写信给她表示钦佩,并希望她能把下一部作品献给自己。可是这位作家终生居住在英国的乡村小镇,没有经受过正式教育,当同时代接连发生独立战争、法国大革命时,她接触到的一直都是平稳安逸的中小地主、牧师,始终沉浸在恬静、舒适的小天地中,描写的“不过是乡村中的三四户人家”。她说:

“我觉得,我可以坦诚地说……世界上敢于当女作家的人中间,我是最没有学问、最无知识的一个。”

电影《成为简·奥斯汀》中的室内场景。

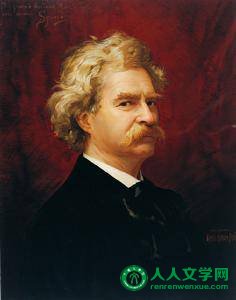

马克·吐温说

简·奥斯汀太“无趣”

既然本人都这么说了,后来人当然也不会客气。美国大作家马克·吐温对简·奥斯汀的评价可以称得上刻薄,甚至有些“恶毒”了。马克·吐温广为人知的名言是:

“一家图书馆要是完全没有简·奥斯汀的书籍,就称得上是一个好的图书馆。”

马克·吐温(Mark Twain,1835-1910)

你以为他只说了这一句?Too naive. 马克·吐温一直想要批评简·奥斯汀,更“恶毒”的说法是:

“她的作品令我抓狂以至于无法在她的读者面前隐藏我的情绪,每一次我读《傲慢与偏见》,都想把她从坟墓里挖出来,用她自己的骨头砸在她的骷髅上。”

有人说这只是马克.吐温和友人的玩笑,但如今存放在加州大学伯克利分校的图书馆中,由马克.吐温专门为奥斯汀写的一篇未完成的文章证明,那不是他的一时戏言。这不禁想让人问一句,马克·吐温对奥斯汀“什么仇,什么怨”?

在某种程度上,马克.吐温和简·奥斯汀有着很多的共同点:他们都写小说,都以行文幽默著称,他们笔下的人物生动,他们都热爱生活,他们都喜欢运用对话……许多读者猜测马克.吐温的厌恶是文人相轻、他不屑于简·奥斯汀平淡笔调下“干瘪的笑话”,还有人想是不是简·奥斯汀的作品太不具有批判性而让马克.吐温不耻。另外一个原因或许更加可信,马克.吐温一向对传统作家颇为不屑,他曾为美国作家詹姆斯·费尼莫尔·库柏(James Fenimore Cooper)专门撰写文章,尖锐地批评他措辞僵硬、人物过于多愁善感,叫人不禁怀疑他对简·奥斯汀也是类似态度。

热爱冒险的汤姆.索亚和哈克贝利.芬恩曾经为了逃离波利姨妈无趣的会客厅而不惜跳河,作为他们创造者的马克·吐温和笔下人物拥有相似的态度,所以厌恶奥斯汀笔下彬彬有礼、你来我往的绅士淑女们似乎也是有可能的事情。大概在他看来,和每日无所事事,就知道招猫逗狗、散步八卦的“无趣”生活比起来,还是探险和旅行来得更刺激。

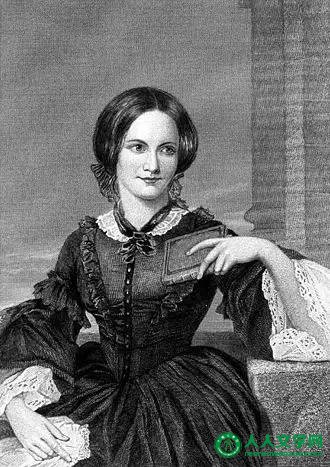

夏洛蒂·勃朗特说

简·奥斯汀太“无情”

与马克·吐温相比,与简·奥斯汀时代相近又同为英国女作家的夏洛蒂·勃朗特则看起来温和一些了,但是后者对奥斯汀厌恶的“恒心”是显而易见的,她在三年里和友人的通信中坚持“吐槽”奥斯汀,表示自己百思不得其解为什么简·奥斯汀的小说会大受欢迎。

勃朗特在简·奥斯汀的作品中看到的,是“一张平凡的面孔的一副维妙维肖的银版照相!”,感受到的是简·奥斯汀在平平淡淡描述乡村日常生活和家庭琐事之时的冷淡、疏离,批评她“不用任何强烈的东西来骚扰她的读者,不用任何深刻的东西来使他不宁”,认为她只浮于口舌之辩、滑稽戏似的表演却怠于探索人的内心和精神世界,“她全然不知激情为何物”。

夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë,1816—1855),19世纪著名英国作家、诗人,《简·爱》的作者。

与“三言二语”就能讲完一生的简·奥斯汀相比,勃朗特姐妹的生活确实坎坷一些,她们自小家庭贫寒,对于社会的态度更为鲜明尖锐,情感的表达也更为分明,夏洛特·勃朗特笔下同样名为简的人物也呈现出了爱憎分明、情感激烈的性格特征。

勃朗特批评简·奥斯汀缺乏“任何强有力的、泼辣的、发自内心的情绪”,而她笔下的男女主角就无论在情节还是情感上常常产生激烈的碰撞;勃朗特说奥斯汀的书中没有“血液的急速流涌,生命的无形的活动场所,以及死亡的有知觉的袭击目标,”她的小说就遍布阴郁而压抑的氛围,令人毛骨悚然的“红房子”几乎成了地狱的化身,疯女人像鬼魂一样频繁出现,作品时刻散发着死亡的气息。出生、成长的不同塑造了性格不同的两位作者,勃朗特对奥斯汀的不满似乎也可以理解。

《简爱》

作者: [英] 夏洛蒂·勃朗特

译者: 宋兆霖

版本: 上海文艺出版社2007年8月

支持勃朗特观点的人并不在少数,而且很多都同为女性作家。虽然简·奥斯汀的作品在女性市场中大受欢迎,但也有很多女性不喜欢她过于冷淡的笔触和总是无动于衷的态度。

同时代的伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁就认为,奥斯汀的作品在最令人兴致盎然的时候,都只有朋友间的闲言碎语,“她需要更多的诗意,更多的精神探索,更多的渴望和追寻。”而一向被认为崇拜简·奥斯汀的伍尔夫对她的评价也并不尽如人意,而是认为勃朗特的作品要更好。在1932年写给友人的信中,伍尔夫写道:

“无论他人怎么看待奥斯汀,她无论如何也不是我最喜爱的作家。在我看来,她的水平甚至连勃朗特的一半都没有达到。”

而奥斯汀的作品无法受人喜爱的原因,伍尔夫认为主要在于她的文字和内容太为波澜不惊,“她似乎总在理智的看待一切。”

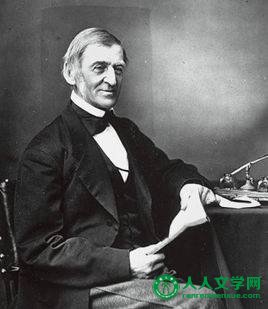

丁尼生、爱默生……说

简·奥斯汀太“无脑”

岂止是“无情”,批判简·奥斯汀的人最常诟病她的一点就是她的作品格局太小,只有家庭琐事,婚姻爱情,却没有真实的反映所处时代的辉煌的变动、革命的变局,换句话说,不去思考。即使在奥斯汀在世时,1853年的《威斯敏斯特评论》和1854年的《弗雷沙杂志》都已经在不约而同的用“狭窄”和“琐碎”形容她的作品。丁尼生对她作品的评价或许更为生动,他认为,虽然奥斯汀作品中生动戏剧化的人物和莎士比亚的创作已经很接近了,但如果说莎士比亚是太阳,简·奥斯汀呢?只不过是颗带点儿亮光的小行星。

阿佛烈·丁尼生(Alfred Tennyson, 1809-1892),英国著名诗人。

丁尼生的说法已经十分客气了,“超验主义”的代表人物爱默生在读完《傲慢与偏见》和《劝导》以后评价简·奥斯汀笔下的人物只在乎金钱和婚姻。他同勃朗特一样不解为什么人们对奥斯汀的作品趋之若鹜,在他看来,这些作品用词粗俗、艺术价值平庸,固守于英国扭曲且局限的价值观,完全谈不上对世界真正富有洞见的认识。

不仅如此,他甚至说简·奥斯汀还不如自杀了事,或许这样还可以看起来更为体面。爱默生作为一个追求个人自由的美国人(同马克.吐温一样),特别是一个刚刚摆脱英国殖民统治的美国人,再加上他作为一个对于传统阶级观念不屑一顾的“超验主义”代表人物的身份,对于简·奥斯汀有这样的批判也并不奇怪。

爱默生(Ralph Waldo Emerson,1803-1882),美国思想家、文学家,超验主义的代表人物。

还有丘吉尔,身为简·奥斯汀的同胞,这位英国前首相虽然谈不上厌恶简·奥斯汀,但他同样感慨于奥斯汀小说中人物的无忧无虑:

“他们从不会担心法国大革命,或者拿破仑帝国的倒台;他们只在乎内心的情感,只想着理清自己些许烦恼的头绪。”

丘吉尔有这样的想法或许很难脱离他读书时的环境,和那时的很多士兵一样,简·奥斯汀的书籍是他二战期间的休闲读物,为了战争殚精竭虑的领袖在看闲书时想要难得地放松一下,想象一下没有战争的生活,倒很难说清他这是羡慕还是批判了。

而即便是单纯写婚姻,也有人生出了不同程度的嫌恶。有人说简·奥斯汀的小说写得太幼稚,1924年,一位英国作家乔治.辛普森认为奥斯汀从未长大,她的小说只不过是女性版本的“彼得.潘”。她写的并不是婚姻,而只不过是儿童游戏般的“过家家”。

在二战后,随着世界秩序和社会格局发生翻天覆地的变化,引发夏洛蒂.勃朗特不满的理智、冷淡的情感叙事也被马克思主义文学评论家阿诺德.凯特进一步引申为“不假思索地接受英国阶级社会的观念”的体现。到了七八十年代,女性主义、新马克思主义、新历史主义以及文化研究成为学界的重要潮流,女性主义评论家艾德娜.史蒂夫也开始写文章批判奥斯汀文学只将婚姻视为女性的唯一出路,臣服于男性统治机器,而不为女性地位的崛起开拓创新。

除了上述批评,亨利·詹姆斯还说奥斯汀太迎合市场,D.H.劳伦斯又说奥斯汀脱离了英国传统价值观、破坏了英国团结……这份名单或许可以继续延续下去,谁让二百年过去了,越多人看过简·奥斯汀,就会有越多人不断去解构她。并不是“人人都爱奥斯汀”,但他们为什么不爱奥斯汀,有她自己的问题,可是从受到时代、地域、个人性格、个人爱好等种种因素影响的批评者身上,也能找到一些答案。这些人说的有没有道理?简·奥斯汀的作品到底有多少文学价值和社会意义?简·奥斯汀可以算作“女文豪”吗?二百年的历史检验可见一斑,而每个人,也都可以有不同的答案。

责任编辑:王文轩