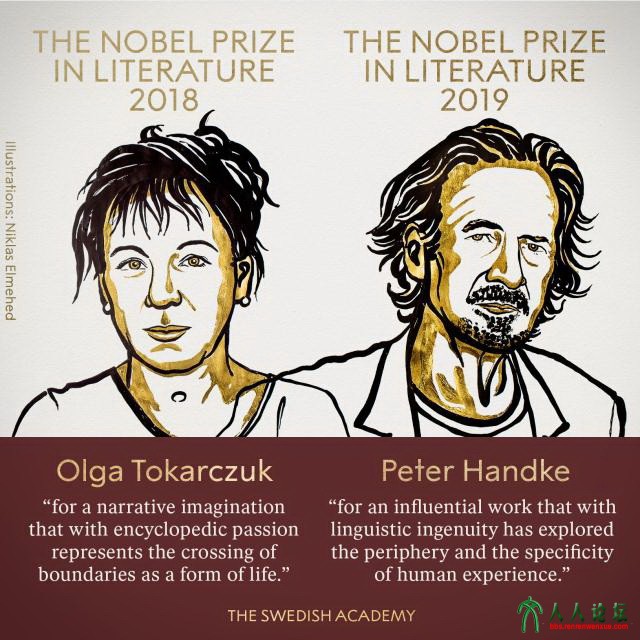

诺贝尔奖官网刚刚宣布

2018年度诺贝尔文学奖获得者:

波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克

2019年度诺贝尔文学奖获得者:

奥地利作家彼得·汉德克。

获奖理由如下:

获奖理由

奥尔加·托卡尔丘克

“她叙事中的想象力,充满了百科全书般的热情,这让她的作品跨越文化边界,自成一派。”

彼得·汉德克

“他兼具语言独创性与影响力的作品,探索了人类体验的外围和特殊性。”

和许多人猜想的一样,这次颁奖会有一位女性作家,从1901年到今天,诺奖共颁发出112位获奖者,其中女性作家增加到了15位。

这两位作家,本报之前都有过推荐解读,相信这样两篇文章,足够让大家了解两位获奖者的文学成就。

奥尔加·托卡尔丘克:

个人心理和想象犹如蝴蝶效应,足以扇动宇宙

多数读者对此次获奖的波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克或许并不熟悉,2018年,她凭借小说《航班》(Flights)获得国际布克奖。

奥尔加·托卡尔丘克多次获得波兰国内最高文学奖,近年来她的名字也多次出现在诺贝尔文学奖候选名单中,在其他候选作家序列中,她最大的缺点或许就是太年轻了。1962年出生的托卡尔丘克,在成为正式职业小说家之前一直希望成为一名心理学家,此前的大学心理学教育经历也在之后影响了她大部分写作气质。

1987年她以诗集《镜子里的城市》登上文坛,而后接连出版长篇小说《书中人物旅行记》《E.E》,直到第三部长篇《太古和其他的时间》的出版,让她成为波兰文坛备受瞩目的代表作家。此后她继续出版了《白天的房子,夜晚的房子》《雅各书》以及最新的《航班》,其中《雅各书》是一本糅合了18世纪波兰和犹太人历史的小说,获得了波兰文学最高荣誉的“尼刻奖”,但同时,这本书也因为被认为扭曲了波兰国家历史而遭到了民族主义者的抨击。

托卡尔丘克十分擅长在小说中融合民间传说、神话、宗教故事等元素,观照波兰的历史命运与现实生活。2017年在中国出版的两部小说《太古和其他的时间》《白天的房子,夜晚的房子》便为中文读者直观体现了这位作家的写作气质。在《太古和其他的时间》里,作家把太古比作宇宙的中心,小说中每一个章节以“xxx的时间”命名,通过不同的视角讲述了太古之中各种人物,甚至动物、植物和东西的故事:触摸世界边界的少女、沉迷解谜游戏的地主、寂寞的家庭主妇、咒骂月亮的老太婆,乃至天使、水鬼……以三代人的人生故事,折射了波兰二十世纪动荡起伏的历史命运。

《白天的房子,夜晚的房子》则讲述了一个边境小镇,从第一位拓荒至此的制刀匠人在此安居,到女主人公与丈夫迁居这片乡野,同一片土地在千年之间不同的历史瞬间、不同的人生流徙。托卡尔丘克喜欢在小说中杂糅进不同的文体,短篇小说、散文、民间故事、圣徒传记,甚至菜谱、笔记,交错呈现。评论者试图用魔幻现实主义写作来归纳她的小说,但她的小说更明显的特征还是心理学隐喻和诗化的语言,特别是她常常聚焦于微小的个体命运,折射对广阔世界的探索乃至对宇宙天地的哲学式思考。

而近作《航班》,继续呈现了托卡尔丘克的写作特征,这部小说聚焦于一位乘坐飞机旅行的荷兰解剖学家,通过旅行故事以及他对内心过往的审视串联起了从17世纪到现代的一系列故事。小说的波兰文原名是bieguni,有流浪者、拒绝定居、永恒的精神探索等多重含义,相较而言,《航班》这个名字并非足够精确。当时的布克奖评委主席Lisa Appignanesi认为托卡尔丘克以非常规化去传统化的叙述方式,让读者顺利进入一个犹如星轨环绕的想象世界,小说凭借“在机智和快乐的恶作剧之下,发掘出了人类真正的情感结构”而最终获奖。在这部小说中,飞行这一行为成为了人类快速离开和到达的比喻,而人体解剖学则更像是人类遭遇的种种困境,个体的心理或者说想象、梦境在某种程度上担当了改变命运的角色,这也是托卡尔丘克一直以来在写作中对心理力量深信不疑的地方,在一次访谈中她如此理解写作,“通过写作,我们应该稍微突破这种所谓的理性主义,并用这种方式去反过来强化它。我们生活在一个不断给人惊喜、不可预知的世界。我所理解的写作是一种拉伸运动,它拉伸着我们的经验,超越它们,建立起一个更广阔的意识。”

本报记者 郑周明

彼得·汉德克:

我自认为是一个传统的古典的作家

彼得·汉德克在思南读书会

刚刚出炉的诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克2016年曾访问中国,辗转去了上海、乌镇、北京。这一路走来,他不可避免频频被问,怎么看鲍勃·迪伦获诺贝尔文学奖。在上海市作协举行的读者见面会上,他认为这个问题很危险,只是拐弯抹角地回应说:“美国的文化是一种似乎可以歌唱出来的文化。而在另外一个意义上讲,其实美国的所谓的蓝调音乐离我更近一些。我非常崇拜约翰尼·凯什,他可以说是世界上最美的声音,而且也是最真实的声音。”

此后在接受采访时,从文学艺术的危机开始说起,他却不知不觉说到了鲍勃·迪伦获诺奖的事,几乎是不假思索地脱口而出,诺贝尔文学奖评委会做出了一个错误的决定。“对我来说,文学是阅读的,而鲍勃·迪伦是不能被阅读的。把诺奖颁给他,其实是在反对书,反对阅读。”

然而让汉德克在五十年前声名鹊起的《骂观众》,在某种程度上,也可以说是反读者、反阅读的作品,它无疑更适合“表演”。也许是因为这部剧作在中国戏剧界产生了太过深远的影响,也许是汉德克的其他中文译作虽然陆续出版,却没有得到更为广泛、深入的阅读。与预设的诺奖问题一样,他被问到最多的问题即是,怎么看待《骂观众》。这多少让他觉得有点遗憾,毕竟时隔五十多年,他的创作已经走了太远,早已不是当年的模样。

但在现在的汉德克看来,年轻时写的这部《骂观众》,甚至都称不上是一部正规的话剧。他认为,这部作品更多的是一部完整的话剧之前的引言部分。就好比我们走向天安门广场之前,要先穿过天安门底下的门洞,然后才会看到一个很大的广场。“我也不认为是什么后现代主义,当时根本没有后现代这个词语。希望大家放过我,不要再给我贴上后现代主义这样的标签。”

眼前的汉德克,也的确不如中国读者预期的那样叛逆,那样后现代。就像有人后来描述的那样,尽管他深邃的目光依然透着不羁,半长的灰白头发也保留着他那些书封上约翰·列侬般的嬉皮士式洒脱,但端着一杯白葡萄酒,现年74岁的汉德克的语气平稳,态度十分真挚而坦诚。

事实上,汉德克不只是真诚,还有些较真。见到中国读者要把他塑造为他们心中反传统的象征,要努力维护他叛逆先锋的作家形象。他甚至有些急了。在不同场合,他都再三声明,自己是一个很传统的作家,甚至讨厌叛逆,认为那是年轻女孩才干的事情。他说,从某种意义上来说,把自己看作是托尔斯泰的后代。“这个世界充满了误会。至少可以说,中国的世界误会了我。”

这误会在一定程度上是由汉德克自己造成的。1966年4月,在四七社主办的德国作家与评论家大会上,他猛烈抨击和指责作家同行,令人注目。两个月后,他推出颇具颠覆性的“说话剧”《骂观众》。彼时的欧洲文坛,作家们还习惯穿着得体的西装,戴着文绉绉的宽边眼镜,但叛逆青年汉德克却是一个不折不扣的“披头士”,他登上舞台,对一贯严肃端庄、具备高雅欣赏品位的观众说:“你们会挨骂,因为骂也是一种与你们交谈的方式!”

但不为人知的是,汉德克以骂作为交谈的方式,不都是为了艺术,他还有很现实的理由,就是出名挣钱。汉德克解释说,那时,他还是一个学法学的大学生,24岁,刚出版了自己的第一本书。出版商对他说,靠出书活着根本就没戏,要活着就得写剧本。正是为了获得财务自由,汉德克才开始写《骂观众》的剧本。当然能写成这样一部作品,也得归功于他当时的女友是一位演员,他被“胁迫”着进剧场、看戏、看剧本。但在内心里,他更愿意做一个读者而不是观众。也因此,他就有了一个想法:对剧场表现的幻象做一个游戏性的创作。

结果呈现在观众眼前的这个戏,按传统的理解,简直都不能说是戏。汉德克自己管它叫“说话剧”,其实更应该管它叫反戏剧。全剧仅由互不相干的许多段独白组成,这些独白分配给2至4个“说话人”。这几个“说话人”在台上各说各的独白,他们之间没有任何的交流,每段独白、各人的独白也没有意义上的逻辑联系。同时,这些独白是普通的、甚至可以说是非常普通的日常语言,如谩骂、忏悔、表白、提问、辩解、预言,甚至喊叫。观众受到的冒犯是显而易见的。汉德克由此被推上风口浪尖,他也因此声名大噪。

当然,汉德克的冒犯,诚如有评论所说,不仅仅在演员直接对抗观众这一层面,更重要的是,传统戏剧在他的笔下变得支离破碎、分崩离析。这对于带着期待走进剧场的观众来讲,是一种莫大的震撼。他们赖以为继的、安全的消遣突然变得如此直接、如此具有攻击性,所有的语言能量不是在演员之间传递,而是直接喷射到观众的眼前,无法回避。

对于汉德克来说,他写那个剧本并不是要“骂观众”,而是出于反讽的目的。他解释说,这个剧和辱骂没有关系,是他对演员和观众之间节奏的分析,用一种近乎音乐的关系来表达。汉德克这样说,其话语背后的意义在于他进行的是一场语言的试验。他摒除传统戏剧中的很多元素,目的就在于要在他的“说话剧”中使语言本身成为文学的内容,甚至是唯一的内容。他试图通过舞台上“说话人”的独立性语句,通过如美国作家约翰·厄普代克所说的那种“有意的强硬和刀子般犀利的情感”,让人去重新认识和把握现实。

后来,汉德克又推出另一部在现代戏剧史上堪与贝克特《等待戈多》并举的“说话剧”《卡斯帕》。这部剧作仍然以“语句的形式表现世界”,但在形式上,它比上述两部“说话剧”略为丰富一些,它有了一点点的情节,就是一个名叫卡斯帕的人如何学习说话。汉德克通过卡斯帕学习说话所表达的认识是:人学会了说话后,人如何为语言所折磨,也正是这种“语言”驯化了人本身。而汉德克这些完全由语词构成的演出,恰恰是在质询语言本身的意义。从这一角度来说,汉德克的剧作如有评论指出的那样,已经步入了哲学的境界。

从这个意义上说,汉德克对鲍勃·迪伦获诺奖的异议,并非很多人以为的习以为常的文人相轻,而更可以说是他坚持语言的立场使然。汉德克形容自己的创作是没有乐器的歌,语言就是他唯一的乐器:“对我来说,这就是文学。今天的问题是,很多文学丧失了语言本身的力量。”他并不讳言鲍勃·迪伦的伟大,甚至认为他比丘吉尔、肯尼迪还要伟大。但诺贝尔文学奖颁给他,其实没有什么意义,甚至是对文学的侮辱。“鲍勃·迪伦的词,如果没有音乐,什么都不是。所以我们要坚持语言本身的东西,这是我的基本立场。”

虽然汉德克称自己是一个传统的、古典的作家,他的文学探索却充满了先锋色彩。但不管他的作品在风格上经历了怎样的嬗变,他都秉持了一个深层的内在主题:对于真实自我的追寻。

在纲领性的杂文《文学是浪漫的》《我是一个住在象牙塔里的人》中,汉德克旗帜鲜明地阐述了自己的艺术观点:文学对他来说,是不断明白自我的手段;而不论是语言上的规范模式,还是社会角色的压抑,都会“让所有的个性消失在典型性”中,他期待文学作品表现还没有被意识到的现实,触碰现代人困顿境遇的症结,并直面人类永恒的生存命题。

某种意义上正因为此,他在创作中格外强调“自我”的存在。他声明自己的创作是“我在观察。我在理解。我在感受。我在回忆。我在质问。”但他所谓的“我”并非简单地等同于作者本人,而是要让笔下的人物有“自我”的声音。汉德克说:“当你读到托尔斯泰的《战争与和平》中,真正诗歌性的东西出现,当然你可以说是托尔斯泰在发声,但是好的文学作品,一定是人本身在发出声音,而不是作者的声音。”

体现在由世纪文景推出的中文版《试论疲倦》里,汉德克以五篇跨越近三十年的独具风格的叙事作品,记录了他心灵的旅程。《试论疲倦》中的疲倦是一种重要的感知世界的方式;《试论点唱机》则回忆和召唤逝去的时光;《试论寂静之地》所说的“寂静之地”竟然是厕所,作者以独到的表现风格完全超越了人们习以为常及不言而喻的东西;《试论蘑菇痴儿》塑造了一个虚构的对蘑菇着迷发狂的人物,从好奇、追寻、痴迷、癫狂,再到逐渐冷静、抽离、解脱,汉德克借此对自己的人生进行了回顾和反思。

在汉德克看来,文学一旦没有自我,就成了所谓的国际性文学,而国际性文学意味着不管谁写、在哪里写都没什么区别,无甚价值。“而我的榜样是歌德,他提倡世界文学,而非国际文学。”汉德克认为,在世界文学中,必须保持自我。而只有从自己民族所具有的一些东西出发的文学,才真正具有世界性。“真正的作家是无法模仿的,我们唯一能从他们身上学到的是:走自己的路。”

汉德克明确表示,在文学里,自己并不喜欢幽默,甚至厌恶幽默。他引用歌德的观点,表示幽默是一种等而下之的文学形式。“我喜欢严肃的作品,严肃是最美妙的时刻。而幽默是严肃的衍生品而已,没有深刻的严肃是产生不了幽默的。”汉德克感慨:这个世界没有比严肃更美妙的东西,但很遗憾现在大家需要的娱乐,大家需要的是侦探小说。“我真想写一个侦探小说,全世界的侦探小说家都在一起,然后被一个炸弹都炸死。可是谁是凶手呢?就是我。”

以此看,汉德克式的幽默正在于他深刻的严肃。他虽然已届74岁高龄,但仍在严肃地探索、写作。“有的时候,我面对一片无人的原野写作,这是我最喜欢的一项活动,到大自然当中去写。我其实对于写作本身也有害怕。写作并不是正常的,你不是任何时候都能写出来。我写到现在,仍然觉得写作不是一件自然而然的事情,这对我而言意味着一种持续不断的历险。”

本报记者 傅小平

夏季文创嗨

文学报夏季文创 已上线微店

文学照亮生活

责任编辑:人人文学网