回忆我的父亲惠中权

今年,是伟大、光荣、正确的中国共产党诞辰一百周年。在这举国欢庆的时刻,我们绝不能忘记那些为党、为国英勇牺牲的革命先烈,没有他们?头颅、洒热血,哪会有今天?也绝不能忘记曾经为之艰苦奋斗,立下汗马功劳的功臣们,没有他们的顽强拼搏,哪会有我们今天幸福美满生活?!

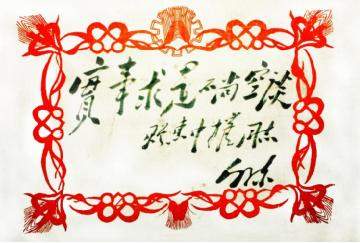

在这千万名功臣之中,我的父亲惠中权就是其中之一。无论是战争年代还是在和平建设时期,他都为祖国、为人民做出了杰出贡献。曾因成绩卓著而受到毛泽东主席“实事求是不尚空谈”尤笔题词的嘉奖,使他受益终生。

父亲惠中权1916年12月21日生于陕西省清涧县,下二十里彭乡将军沟村一个贫农家中。从小聪明过人,爷爷认为他是块读书的料,虽家境贫寒,但也千方百计将他送入学堂。先在私塾就读两年,后考入县城关一小。在校期间受地下党影响,接受了马列主义思想,1934年由惠庆祺(全国合作总社副主任)介绍秘密入党,从此便走上了一条为穷苦大众求解放求自由的革命道路。

1935年冬,19岁的父亲由中共陕北团省委派到斗争十分艰苦,白色恐怖极为严酷的?堡县任团县委书记,兼团省委巡视员。

?堡县扼守黄河西岸,是通往陕北的咽喉,曾经是陕甘宁根据地一块孤立的小苏区。为占领这块军事战略要地,国民党从1934年至1936年先后调动10余万兵力,对吴堡县进行了一次又一次的大规模疯狂围剿。敌人使用了极其残酷的碉堡政策,在全县三条主要公路干线和大小山?上,共修筑了三千多个碉堡,碉堡之间还修筑了许多纵横交错的沟濠相通互联,将整个苏区分割成一个一个小豆腐块,企图凭借着这些乌龟壳将苏区一块一块蚕食吞没。在村中还设立了保甲制,实行村村联防、户户监督。敌人白天让群众回村种地,晚上被赶进碉堡,企图隔断党组织与群众的联系。其形势之严峻、斗争之艰巨是可想而知的。

面对严酷的现实,父亲没有退缩,而是一次又一次地经受了考验。他针对当时党团组织遭到严重破坏,武装力量损失惨重,先后两届军事部长均叛变投降的严重形势,果断提出审查干部纯洁队伍,积极发展武装力量的建议。动员青年参加红军,不仅壮大了党团组织,而且还培养了一批在对敌斗争的严酷环境中,经受住了考验的年轻干部。斗?中父亲虽年纪轻轻,但处处表现出沉着、坚定,把生死置之度外。他经常告诫同志们:“我们不杀死敌人,敌人就会杀死我们,这是你死我活的斗争。共产党员从入党那一天起,就要有死的准备,也要有自己的家人被敌人杀害的思想准备”。

敌人为了进快将这块战略要地夺到手,后又调集总兵力超过?堡全县总人口的敉倍,向我猖狂进攻,没有主力部队援助,全县百分之八十以上的地方被敌人占领,党团组织被彻底打散,敌人将我方压在一条方圆不足四十里的狭窄沟中。在这万分危急时刻,已成为县委领导成员之一的父亲,说服了那些不同意见的同志,立即组织突围。在敌人炮火猛烈攻击下,冒死冲了出去,为之后转入地下斗争保存了革命实力。

1941年父亲任靖边县委书记,他深入群众、做细致的调查研究,发现群众急需的是救命口粮,“民以食为天”吗。他带领群众修渠打?、引水拉沙、兴修水漫扩大耕地面积。谁都知道,靖边靠近毛乌素沙漠,沙多土少、土地贫瘠、十年九旱、民不聊生的靖边来说,困难之大,可想而知。他硬生生地把这件事干成了。同时他还号召群众在大片荒沙地里植树种草,大力发展畜牧业。为此提出“栽活一棵树、养活一只羊”、“少烧一升加、多打一斤粮”的口号来激励群众的斗志。还根据当地气候实行三茬制科学种地:先种麦子插黑豆、黑豆地里带萝卜,真正做到了“人尽其力、地尽其利”,仅用一年多的时间就解决了群众的基本口粮。

为了进一步繁荣经济,搞活副业,父亲又利用农闲发展驮盐运动。将盐池的盐驮运延安及周边解放区贩卖,换回靖边百姓所需日常用品,使群众再不用到国统区购买质劣价高的商品。为此他提出“一驮盐、一匹布(即卖一驮盐可挣回一匹二蓝布)、“一斗盐、二斗麦”的口号,大大提高了群众的积极性。在商品和货币日趋活跃繁荣的基础上,他没有满足还是不断的动脑筋想办法给群众办好事、办实事。在他的说服、动员下,创办了靖边第一个民办“田宝霖合作社”,得到群众的热烈拥护影响极大,并为日后陕甘宁边区合作事业的蓬勃发展起到示范带头作用。为此著名作家、记者丁玲专门到靖边采访报导,文章?载于“解放日报”。

经济的发展带来了文化的繁荣,不仅记者、作家经常造访靖边,报导、创作文艺作品。而在靖边完小任教的李季(著名作家、诗人)创作了闻名遐迩、经久不衰的长篇诗史剧《王贵与李香香》轰动一时影响深远。父亲白天带领群众劳动生产,晚上挑灯夜战,将领导大生产运动的实践经验写成一篇篇生动有力的文章,先后发表于《解放日报》,受到靖边人民的欢迎和颂扬。

父亲带领靖边群众经过几年的艰苦奋斗,很快使经济得到有力的发展,百姓过上了丰衣足食的日子,使贫穷落后的靖边成为绿树成荫、牛羊成群的塞外江南,成为陕甘宁边区的一面先进旗帜。1943年1月中共中央西北局,召开的陕甘宁边区高级干部会议上,父亲作了典型发言,被表彰为领导生产卓有功绩的模范县委书记,受到毛主席的表扬。毛主席高度评价了靖边的工作,他在会议报告中强调指出:“特别是靖边同志这种认真努力、实事求是的精神值得各县效法。”?赠父亲“实事求是不尚空谈”的亲笔题词以资鼓励。从此这八个金光闪闪的大字伴随了父亲的一生,成为他以后行动的指南和座右铭,成为指引他在为人民服务的道路上,继续前进的巨大动力。父亲受奖后万分激动,赋诗表达难以平静的心情“肤施授勋心自愧,赤胆忠心闹革命。实事求是当公仆,不尚空谈为百姓。”他始终牢记毛主席的教导,在之后的革命征途中,都能出色地、创造性地完成党交给的各项任务,取得了一个又一个的成功。

恰逢此时,毛主席想找一位土生土长的当地青年,为他深入实际做一些调查研究方面的工作,便看中了父亲,将父亲调到了他的身边。父亲幸运地来到了毛主席身旁,遵循主席指示,经常深入基层调查研究,定期向毛主席汇报边区军民大生产的详细情况。为毛主席研究、决策边区经济建设提供了翔实、有力的证据。1948年东北局出版发行的《毛泽东选集》卷五“经济发展与财政问题”一文中就多处引用了父亲调查提供的材料。由于父亲有机会近距离地接受毛主席的指导和教诲,所以进步很快,1945年4月当选为中国共产党第七届全国代表大会代表受到极大鼓舞。后又当选为中国共产党第八届全国代表大会代表和第三届全国人民代表大会代表。

1947年春,蒋介石命胡宗南调动二十多万大军进攻延安,妄图一举歼灭共产党,形势骤然变得异常严峻。为了保存革命实力,党中央、毛主席运筹帷幄决定暂时主动撤离延安转战陕北。

时任建设厅付厅长的父亲临危受命,负责疏散、动员、坚壁清野工作。首先他将曾山亲手交与他的十三箱,中央重要机密档案转移到了安全可靠的村子,直到延安光复才将其安全运回。

同时,为了落实党中央“不让一件物品、一粒粮食、一根草落入敌人手中”的指示,他不顾个人安危,始终坚持在第一线,做了大量深入细致的动员、组织工作。事无巨细他都从容不迫。直到敌人逼进城南二十里彭,眼看就要攻入延安城内,父亲还在城内指挥往外抢运牲畜、粮草、掩埋物品。一直忙到后半夜,听到敌人的枪声才不得不离开延安。

延安光复后,由于寿、胡匪军的狂轰滥炸、蹂躏、践踏加上连年的旱、涝灾害,造成边区四十万军民无粮可供的大饥荒。在这万分危急时刻,为了保全边区革命根据地,党中央英民果断,决定从山西太岳解放区,火速调集十万石粮食支援陕甘边区。?迅速成立了以贺龙为首的生产救灾委员会,与西北局书记习仲勋共同研究决定将这项路途遥远、环境险恶、数目巨大的任务交给父亲,任命他为运粮前线总指挥。时值寒冬腊月,严寒酷冷,气温在零下二三十度,父亲只能棉衣外再套一件棉衣,袖子窄得套不进去,像两只翅膀在空中摆动。漫天大雪铺天盖地,父亲带着警卫员艰难前进。途中手脚被冻得麻木无知觉,几次从马上摔下来,一不小心就会掉落山下的万丈深渊。他们克服了重重难关,强渡黄河,翻越吕梁、太岳两座大山,终于来到了运粮前线。

到达目的地后,父亲便马不停蹄深入到第一线,和干部群众研究运粮的具体路线及方法。如动用多少人力、物力、每人每天背多少斤、动用多少牲畜、多少麻袋、怎么通过敌占区、遇到意外情况如何处置……经过反复研究推敲,最后确定采用“沿途设站、分段运送”这一省工、省时、省力、省消耗的最佳办法。一时,运粮成为压倒一切的头等大事,运粮就是命令,运粮就是战斗,男女老少齐动员,只要不在前线战斗的党、政、军,都要投入这一浩浩荡荡的运粮大军。前后动员组织了近百万人次的运粮大军,硬是靠人背、肩扛、小车推、牲口驮的办法,终将十万大石粮食一批批运过黄河到达陕北。不仅解决了灾民的燃眉之急和每天限量以洋芋、黑豆充饥的边区政府工作人员。而且火速运往正忍饥挨饿还苦苦鏖战在前线的士兵手中,有力地保证了正在如火如荼地进行着的解放战争。

“运粮”,这一伟大壮举充分展示了父亲高超的组织、指挥才能和为党的事业殚精竭虑的拼博精神,赢得边区各界人士的高度赞扬。当父亲衣衫褴褛向贺龙司令员报到时,贺司令见状,立刻亲自带着父亲到被服厂,为父亲量身定制了一套兰呢子中山装和一件咖啡色呢子大衣。父亲这个出自贫寒家境的农民子弟,恐怕听都没听说过这么高级的衣服,更别说穿啦,他特别珍惜,一直珍藏身边舍不得穿。新中国成立后,只有五一、十一这样重大隆重的节日,登天安门观礼时才拿出来穿一穿,直到去世还留在身边,如今珍藏于靖边父亲纪念馆内永久展出。

为此,晋绥解放区的首府兴县举行了盛大的表彰大会,父亲在会上受到表扬?嘉奖了他一支派克钢笔。上世纪四十年代的派克钢笔那可是宝中之宝、贵中之贵啊!从此几乎一生他都用这枝特殊的钢笔批阅公文,直至文革中在他处境十分艰难的情况下还代中央起草了《关于加强山林保护管理,制止破坏山林树木的通知》经毛主席亲自批示,向全国发布了这个通知,才使我国的森林资源避免了一场更大规模的浩劫。

二十世纪五十年代初,为了打破帝国主义对我国的经济封锁,党中央决定自力更生、奋发图强,依靠自己的力量解决工业急需的橡胶原料。父亲受陈云副总理之命,前往广东湛江华南垦殖局协助总局局长叶剑英种植橡胶,填补了中国从无橡胶工业这一历史空白。?在深入调查研究的基础上,由一棵有几百年树龄在热代缅甸生长的老缅茄树,能在我国的雷州半岛还树冠硕大、根深叶茂的生存,说明这里的气候、温度、湿度都适合于它的生长,从而联想到当地的三叶橡胶树可以北移种植,这样就可以极大的扩大橡胶树的种植面积,大大提高了生产橡胶的原材料。尽管他已接到中央的调令,还是把这一重大设想写成文字材料交给总局才放心离开。父亲是提出三叶橡胶树可以北移种植的第一人,对新中国橡胶工业的发展做出重大贡献。

1954年父亲调入中华人民共和国林业部任副部长、党组副书记,主管造林、经营、林场等业务工作。父亲由地方调到中央,虽然职位高了,环境变了,但他牢记毛主席“实事求是不尚空谈”的教导,深入实际调查研究,埋头苦干,经过几年的实践,他在总结林业生产经验的基础上,明确提出“林业建设基地化、经营管理林场化、林木速生丰产化”的方针,为我国社会主义的林业建设指明了一条路子。

1961年林业部决定在河北北部建立大型国营机械林场,并由父亲亲自主持,他先后三次派得力干部到张家口、承德、坝上进行实地考察、调研,最后决定在塞罕坝建立大型国营机械林场。1962年2月14日,林业部下达《62》林造国惠字第12号文件《关于河北承德专区围场县建立林业部直属机械林场通知》由此林业部承德塞罕坝机械林场正式组建。经过半个多世纪,三代林业人的艰苦奋斗,终于创造了将“昔日黄沙遮天日、飞鸟无栖树”,改造为“荒原成绿洲、沙地为林海”的人间奇迹,成为守卫京津的重要生态屏障。2017年8月习近平总书记对塞罕坝建设者感人事迹作出重要指示:河北塞罕坝林场建设者用实际行动诠释了绿水青山就是金山银山的理念,是推进生态文明建设的一个生动范例。年底12月5日联合国环境规划署宣布,中国塞罕坝林场建设者获得2017年联合国最高荣誉一一“地球卫士奖”!荣誉的取得,既离不开塞罕坝林场建设者几十年的艰辛付出,但也离不开当年父辈们的决策、开拓、指导分不开,父亲功不可没!

就是这样一位共和国的功臣,确在那场文革浩劫中,倒在了“四人帮”一手炮制迫害老一辈无产阶级革命家的所谓“二月逆流”的阴谋中。1978年5月,在党中央的关怀下,父亲得以平反昭雪。胡耀邦、王震、康克清、欧阳钦、周扬等同志出席,给予家人极大的安慰、鼓舞。

纵观父亲的一生,就是遵照毛主席的教导为人民服务的一生。他在工作中处处为人民的利益着想,想人民之所想,急人民之所急。从群众中来到群众中去,实事求是和没有调查就没有发言权,踏踏实实地为人民办实事、办好事,所以得到人民的拥护和爱戴,尤其受到靖边人民的怀念和颂扬。

2017年春正值父亲百年诞辰之际,靖边县精心准备多时的中共靖边县委旧址,惠中权故居暨镇靖堡展览馆在锣鼓喧天、红旗招展、陕北大秧歌欢腾舞动中正式开馆。在开馆仪式上,原林业部付部长刘广运在讲话中给予父亲高度评价。他说:“惠中权是党的优秀干部,是一位真正的共产党员。毛主席给予他实事求是不尚空谈的高度评价,成为县委书记的楷模。惠中权就是战争年代的焦裕禄,而焦裕禄则是和平时期的惠中权”。

展览馆内最令人十分瞩目的是,各级领导及父亲生前战友的题词,其中有习仲勋、刘澜涛、马文瑞、钱正英、张邦英、安志文、常黎夫、惠庆祺、梁昌武、刘广运等。但最引人关注的是,习近平总书记的母亲齐心老人,给父亲纪念馆的亲笔题词“继续发扬革命传统精神”。同时她还给予父亲高度评价,她说:“惠中权是个好人,大节好、小节也好,所以我愿意给他写这几个字。”说父亲是个大节、小节都好的好人,不只是齐心老人这么说,早在1968年文革中,父亲去世的第二天,当时的军代表气势汹汹地,把正在受审查的原林业部头号走资派、部党组书记、第一副部长罗玉川为首的一伙“黑帮”召集在一起威逼他们当场表态。当时罗部长顶着巨大压力从容不迫地说:“惠中权是个大节、小节都好的好人”。如今相隔近半个多世纪之久,齐心老人又站出来说父亲是个大节、小节都好的好人,真让人感动、欣慰。可见父亲就是一个比较完美的好人,值得我们后辈永远尊敬、怀念、骄傲、颂扬的一位真正的共产党人!

同时也激励我们后辈,要永远传承红色基因、赓续红色血脉,继续发扬革命传统精神,壮志在胸、豪情满怀,牢记使命、砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗到底!

惠延虹

2021年6月20日

责任编辑:人人文学网