第一次登报

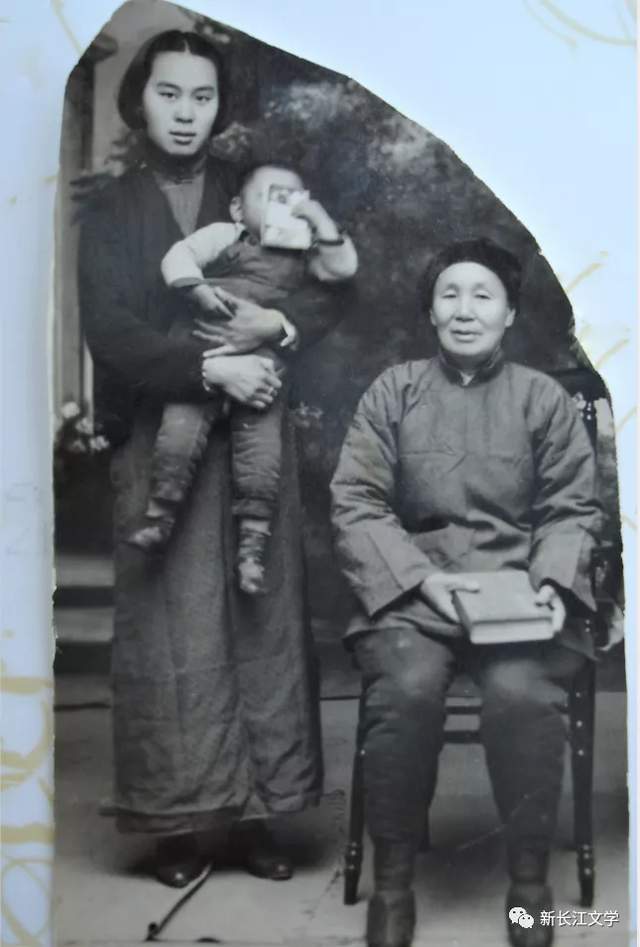

这是一张拍摄于1942年的照片,我妈抱着刚满一岁的我,我奶奶拿着一本《圣经》端坐,而我却拿着一本不知什么书捂着脸。(奶奶旁边站着我姐姐,后来她嫌自己照得不好看,剪掉了)。既然是全家福,那爸爸呢,1942年他还在前线打日本鬼子呢。

在逃难的路上庆祝我的周岁生日,照片是拍给我爸爸看的,因为生我的时候爸爸不在,也就是说他那时还没有见到过我这个宝贝儿子。主角不露脸照相师应该重照啊,但是就是没有重照。我这几十年来一直在纳闷,这张无厘头的照片怎么流传下来的呢?是逃难路上等不及重拍?还是照相馆老板推脱责任不肯重拍?

现在我明白了,也许这是另一种形式的“抓周”①吧,我没抓钱、没抓玩具、没抓糖果,而是抓了本书捂在脸上,预示我这一辈子都与书刊文字有关。

你别说还真有这么点意思呢,5岁的时候我就认识了一位编辑记者。那是在1946年,父亲看不惯抗战胜利后国民党官员劫收时的贪污腐败,愤而从部队退役了,把家安在蚌埠一个叫仁寿里的地方。家里人有个特点就是爱看书。奶奶常常拿着一本《新约全书》和妈妈一起读,我也跟在后面凑热闹。其实我那时在幼稚园只学会30几个字块“猫、狗、牛、羊、兔、马、花、草、树、木、鸡、鸭、鹅、船、桥、车、城、山、屋、门、窗、书、信、笔、墨、饭、鱼、肉、菜、豆、瓜、桃、梨、橘……” 呜拉呜拉地念只是自娱自乐而已。

我家前边不远处有个《皖北日报》馆,报馆前有个球场我常常在那儿玩,遇见一个20多岁的青年,他喜欢逗我玩,我也喜欢跟他玩,不管拿什么书都叫他讲上面的故事。然后我还会奶腔奶调地补充上面的故事,说些现在看起来很幼稚的话。他名叫邓最白我喊他邓叔叔,他是《皖北日报》的记者编辑。

有一天,他拉着我说:“你登上报纸了,我带你去看看。”报社门口有个报栏,我个子矮看不到,他就抱着我看,念给我听“《五岁神童,对答如流》......”“太阳每天从东边滚到西边,滚呀滚呀就滚圆了。”“星星是天上的筛子,下雨就是把天上的水筛下来了”......

这些都是我平常跟他说的话呀,他怎么都写在报纸上了?但今天他一念,念得我怪不好意思的,挣扎着让他把我放下。他说我带你到报社玩玩,我跟着他参观了印刷机房、切纸机房,分发报纸的地方,还有他的办公室,他向他的同事介绍我,他的同事有的过来跟我拉拉手,有的摸摸我的头,问这问那的,最后带我到了排字房。那时报纸还是铅印,一排排的架子上排满了铅字,工人拿着原稿把铅字一个个拣出来,拼成一版。他请排字的师傅把我的名字“王德安”三个字拣出来,用小绳子捆着送给了我。

我像快乐的小鸟飞到家,高声叫着:“妈妈、妈妈,我登报啦,你看你看这是我的名字!”我妈被我搞得莫名其妙,不知我说的什么意思。当时她正在和面做饼子,被我硬拉着去看报,她满手面粉围裙也没解,跟着我去看报。妈妈看完报若有所思地说:“我也觉得你说话跟别的小孩不同,你喜欢跟大人玩,成天‘脑筋盘头’!” “脑筋盘头”大概是家乡方言“少年老成”会思考的意思吧。

第二年我们全家迁到上海,邓最白还给我写过两次信,我也给他回过信,再后来我家又迁往南京,《皖北日报》也看不到。断了与邓叔叔的联系,但我的名字第一次登上报纸到是记忆犹新。

为舅舅看皮匠摊子

在蚌埠期间,我的二舅从老家来,父亲看他无业就花钱去让他学手艺,学什么呢?他愿去学皮匠。他学了半年父亲又为他制了一副皮匠担子 ,买了三张牛皮,他就上街开业了。生意还算凑合,起码可以养得起自己和舅母了。

舅舅是个很有趣的人,他会讲故事说笑话,还会教我猜谜语,比如他让我猜两个字:“少一笔能领雄兵百万,多一笔能教弟子三千”我那时肚里没几滴墨水,使劲猜也猜不出来。他告诉我前一句谜底是老师的“师”,少一笔就成了“帅”,帅就是打仗的元帅,能领雄兵百万;后一句谜底就是“帅”,你看帅字添上一笔就成了“师”,老师就能教三千弟子呀。接着他就讲三国打仗的故事,讲孔子教徒的故事。

我非常喜欢二舅舅,常常粘着他,他有时也会带我上街摆摊,他挑着皮匠担子,前边筐坐着我后边筐装着铁墩、木锤等工具。摊子就摆在警察局大门旁边。他好像跟里边的人很熟,见人都是点头哈腰敬烟点火,警察修鞋打掌子不收钱。我在旁边就希望没有客人来,好让他给我讲故事。

他上厕所去小便,有时在警察局里边的厕所,有时在外边,他不在我就守着摊子,有人来修鞋我就说舅舅去尿尿了,然后奶腔奶调地跟顾客聊天。有一阵子舅舅的尿特别多,有一天舅舅又不在摊点上,一个满脸横肉的警察冲着我恶狠狠地问:“那个皮匠呢?”“他去尿尿了”我怯怯地答道“他一会就来,您要修鞋么?”“修你妈的球!”他飞起一脚把鞋担子踢得老远“这里不准摆摊子,滚!”我赶紧抱住鞋担子蜷曲在墙角,吓得我不敢吱声,我怕他再来一脚。

正在这时舅舅回来了,忙上前为这个满脸横肉的家伙递烟点火陪不是。我就纳闷了,我们又没做坏事,他干嘛要踢我们摊子?舅舅干嘛要向他道歉?

1949年1月蚌埠解放,舅舅就当上了蚌埠水上公安局局长,消息传来我们恍然大悟,原来他是以皮匠担子作掩护的“地下党”,摊子摆在警察局门口,经常尿尿,又爱和警察套近乎,全是为了收集情报、传递情报。

《茶馆小调》的“茶老板”

到上海后我家住在闸北区的公兴路,我在一所名为“立才”的小学读三年级。这是一所南通人办的学校,所以立才小学又名“南通旅沪小学”。校长姓阮,他的女儿教算术,他的女婿叫梁唯万教语文。梁老师是陕西人,身材高挑,面容清瘦戴着个金丝边眼镜,说的是陕西尾音的上海京腔,不疾不徐柔中寓刚,是个典型的文化人。

我们这个学校与众不同,学校没有“童子军”,不搞体罚(解放前学校老师可以对学生体罚)。晨会不升国旗,不唱国歌,小操场上的旗杆常年光秃秃的。

快过年了学校要排演节目开庆祝会,梁老师决定排一个小演唱《茶馆小调》。剧情大意是国民党当局在覆灭前夕,严格控制言论封锁消息。茶馆里有特务监控,不准谈论时政,墙壁上贴满标语“莫谈国是”“言多必失”等等。

不知什么原因梁老师看中了我,让我演胆小怕事的茶馆老板。这在《茶馆小调》中是个很重要的“反面”角色,梁老师帮我分析了当时的社会背景:从农夫工人创造财富讲到政府腐败;从通货膨胀讲到“反饥饿、反内战”的游行;从害怕老百姓知道内情,言论不自由,讲到有一股光明的力量在“山那边”;又帮我分析了茶馆老板的胆小怕事的性格。联想到物价飞涨,钞票贬值,以前能买一头牛的钱现在只能 买一只大饼(烧饼),茶馆老板赚不到钱了,就怕茶馆因为茶客谈论国是而被查封。

那年头小孩子开窍早,通过梁老师的介绍分析我就很快入戏,几次彩排梁老师很满意,说我长大能当演员。

我奶奶的干女儿徐三娘,为我演老板赶做了一顶瓜皮帽,妈妈又为我改制了一件香云纱长衫,还特地找了把折扇当道具。开演那天热闹非凡,邻近学校都派来了师生代表。我姐姐他们高年级的同学都是茶客,大幕拉开,茶客们唱道

晚风吹来天气燥呵,

东街的茶馆真热闹,

楼上楼下客满座呵,

“茶房!开水!”叫声高,

杯子碟儿叮叮当当

第叮叮当当叮叮当当响呀!

瓜子壳儿辟厉拍啦

辟厉拍啦满地抛呵

有的谈天,有的吵,

有的苦恼,有的笑!

有的谈国事呵,

有的就发牢骚。

只有那茶馆的老板胆子小,

走上前来细声细语说得妙,

细声细语说得妙:

我这个茶馆老板上场了,我打开扇子又一折,小心翼翼地唱道:

诸位先生!生意承关照,

国家的大事千万莫发表,

谈起了国事容易发牢骚呵,

引起了麻烦你我都糟糕,

说不定一个命令你的差事就撤掉,

我这小小的茶馆贴上大封条

撤了你的差来不要紧呵,

还要请你坐监牢。

最好是今天天气,哈哈哈哈!

喝完了茶来回家去,

睡一个闷头觉,

睡一个闷头觉呵

我唱完向茶客拱手作揖,退场。茶客们接着唱——

哈哈哈哈!哈哈哈哈!

满座大笑,

老板说话太蹊跷,

闷头觉睡够了,

越睡越糊涂呀,

越睡越苦恼呀,

倒不如干脆大家痛痛快快地谈清楚,

把那些压迫我们,剥削我们,

不让我们自由讲话的混蛋,

从根铲掉!

倒不如干脆大家痛痛快快的谈清楚,

把那些压迫我们,剥削我们

不让我们自由讲话的混蛋,

从根铲掉!

演出大获成功,同学们把巴掌都拍痛了,邻校的代表也同声叫好。还没卸妆,梁老师就挤到后台,紧紧握住我的手,激动地说了一句:“谢谢侬,‘茶老板’,你演得较关好!”从此,“茶老板”也就成了我的绰号。

可是,没过几天梁老师就被警察局拘捕了,罪名是“编演亲共节目,煽动叛乱情绪”。一时全校大哗,同学们都捶胸顿足,哭叫着:“啊拉(我们)要梁先生(老师)!”高年级的同学还起草了“请愿书”,我记得“请愿书”上有这么一句话:“我们全校同学都参加了演出,你们把我们都抓起来吧!”全校同学都签了名,要求释放梁老师。

那一年的寒假特别冷,天阴沉沉的。同学们想念梁老师,常常溜到学校打听他回来没有。开学后的一天,课堂后面板壁响起了熟悉的敲击声,同学们急切地回过头去看那个孔洞。啊!梁老师的眼睛!梁老师奇迹般地出现,我们好开心呵!

梁老师更瘦了,面色苍白眼窝深陷。他的第一句话就是:“同学们,这就是当局的民主和自由!”梁老师是取保释放的。记得那天全班情绪高涨,与梁老师说了好多好多话,最后大家合唱了《茶馆小调》茶客的唱段。我这个“茶老板”也跟大家一起扯着嗓子叫,甚至敲击着课桌以发泄心中的块垒。

上海解放后,我们家迁到南京,梁老师给我来过几封信,后来立才小学与公立学校合并与梁老师失去联系。

“文革”中偶遇上海的一个邻居,他听说梁老师曾被隔离审查,关在公兴路的一个防空洞里。我当时吃了一惊,顿时领悟梁老师他们是当年的“地下党”。在“四害”横行时中共地下党员几乎都被批斗过,关过“地下室”。

三娘教子唱红歌

我奶奶的干女儿徐三娘是个传奇人物。她自幼丧父,母亲是以玛内利教会的虔诚信徒。她长得很漂亮,白皙的皮肤、高高的鼻梁,乌黑的眼睛,又受过良好的教育,是位大家闺秀,她通英文、会弹琴、爱唱歌、善舞蹈。她的丈夫是国民党抗日退役军官,人们都说他俩是金童玉女郎才女貌。徐三娘的丈夫在弟兄中排行老三,所以我们就喊她三娘。

三娘在上海的一所职业学校当教师,那一阵子她很忙,经常外出甚至彻夜不归,她丈夫也不知听信谁的谗言,说“你老婆有外心了,我在霞飞路上看见她和一位男子逛马路”,说得有鼻子有眼,她丈夫本就心胸狭窄,这还得了!任凭三娘如何解释都无济于事。本来每晚她家传来的都是琴声、歌声,现在听到的是打砸声、哭泣声。

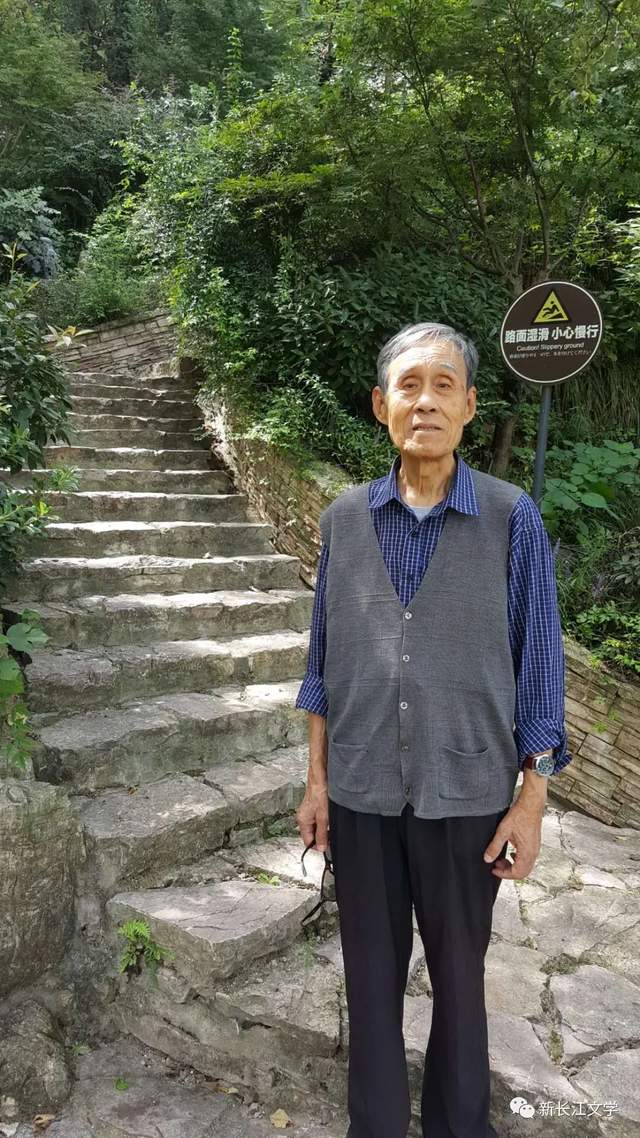

三娘60岁时留影

我奶奶和我妈妈都信奉基督教,在教堂里认识了徐三娘,我奶奶与她很投缘,就认了这个干女儿。徐三娘无儿无女,据说是因为几次流产不能再孕,但她特别喜欢小孩,把我和我姐姐当成亲子女。

我的童年有过日机轰炸带来的恐慌,有过逃难路上的苦难,有过生离死别的哀怨,也有过快乐的日子,那就是在三娘的钢琴旁,在三娘的书房里……

上海解放前夕,她常常把我们带到她家玩,她家住在多伦路的一座小楼上,她弹琴教我们唱歌,唱什么歌呢?唱“我们的队伍来了,浩浩荡荡饮马长江......”唱“山那边的天是明朗的天,山那边的百姓好喜欢”,唱“你是灯塔照耀着黎明前的黑夜,你是舵手指引着前进的方向,年青的中华好儿郎,你就是核心你就是力量,我们永远跟着你走,人类一定辉煌”。但她叮嘱我们,现在不能唱,过些时才能唱。说罢她在我额头轻轻一吻,我好像突然明白了什么……

徐三娘和丈夫终于离婚了,《申报》上一则“离婚启事”,徐三娘净身出户。我们舍不得她,她也不舍得我们,全家人哭成一团,只有她的丈夫扳着脸,扳成一个灰色的春天。

上海解放了,三娘教的那些歌恢复原来的字句可以放声唱了,可是教歌的人却音讯杳然……我们家没多久就迁居南京,听说她的前夫又结了婚。

几十年来我们多方打听她的下落,按老地址寄去的信都原封退回,我出差上海都要去多伦路打听徐三娘,人们都摇头。她出国了吗?她谢世了吗?感情是割不断的,她的影子总是晃动在我的回忆里、睡梦中……

“文革”时,她的前夫因国民党身份问题遭到批斗,一天造反派要他交待与徐三娘地下党的活动,是不是有叛变情节,他的前夫张口结舌茫然不知。但他终于悟出她没有死,而且她在解放前为地下党组织做过工作。

她是个谜:那天亮前的激奋,那霞飞路上的男子,那禁唱的歌曲,那诡秘的行踪……全家人对她的认识从遗憾、同情到敬佩。但我对她的爱像浓浓的夏天,没有淡过,没有冷过。

八十年代末,我们终于打听到三娘的确切地址。她曾一度离开上海到浙江去工作,一直没有再婚。退休了才叶落归根,我终于可以把40年的思念倾泻在小小的信封里……

九十年代初,她来信告诉我们,她结识了华东师范大学的一位老教授,他们俩都有坎坷经历都能从容面对,三娘决定与他相伴晚年。我想这个老教授肯定是个和善的老人,我真为三娘的晚年幸福高兴。那年的7月正好有个出差上海的机会,我买了鲜花和美酒前去祝贺。谁知走到华东师院三娘家的小区口,见到一张讣告:我院xx系张xx教授因病医治无效,于xx日去世,享年84岁……

后来我们把她接到南京来玩,以淡化她对亲人的思念,谈起我童年的那些事,她记得清清楚楚,我们在一起唱呀笑呀,又仿佛回到那年那月。有趣的是三娘名字“慧珠”,我妻子名“慧芝”,上海人“珠”、“芝”同音,三娘搂着她在她耳边亲切地说:“你就是我的影子啊!”

她在上海一直跟她侄儿过,侄儿侍奉她如亲生母亲,侄儿媳妇是个医务工作者,她可是个心地善良,手脚麻利的能干人,为三娘擦身洗澡、打针喂药不厌其烦,几十年如一日,被街道上推荐为好媳妇。好人有好报,我们为三娘的晚年庆幸。

三娘九十多岁还能给我们写信,关心我的生活起居,关心孙辈、重孙辈的成长,资助他们的学业。我们也把家里开心的事告诉她老人家。我每出版一本书也都寄给她,她也把她的感想和意见写信告诉我。三娘活到96岁驾鹤西去,按她的遗愿将骨灰洒在长江入海口。

三娘,您是一叶爱的小舟,载着我渡过不一样的童年,我们永远爱您。“三娘教子”的故事永远鲜活在岁月里……

注:①抓周,是民间一种习俗。当小孩周岁时,在小孩面前摆放笔、墨、纸、砚、算盘、钱币、书籍等,任其抓取,看小孩抓什么来预卜婴儿前途。

王德安,生于山水甲天下的桂林城,长于抗日战争的离乱和騒动,长期生活在南京。笔名王耽、宋风、青花居等。青年时钟情于文学诗歌;中年以后迷恋于陶瓷青花。60年代在中国诗坛崭露头角,博大精深的陶瓷文化,为他打开又一扇艺术的大门。近年他醉心于古代青花瓷画的研究和解读。退休后,徜徉在两个艺术门类之间。“诗”和“瓷”是他两块不离不弃“通灵宝玉”。作品被收入60多部图书,已有多部诗文专集出版。诗集有《迟熟的高粱》《心底珊瑚》《青花 雨花》等,散文集有《昔日吻痕》《青花写意》《青花物语》《“瓷博士”开课》等,笔记文集有《迷你世界》《藏界百态》《玩瓷聊斋》(合作)等。作品在全国和省市多次获奖。原为江苏《莫愁》杂志主任编辑,现为中国作家协会会员、江苏省古陶瓷研究会荣誉会长。

责任编辑:人人文学网